Seul(e) au monde

C’est l’histoire d’une photo prise sans s’en apercevoir. Une photo de sommet, celui-ci se situe dans les Pyrénées-Orientales, près de Font Romeu. Le Pic du Puigmal d’Err, 2910 mètres. Ce pic n’est pas un foudre de guerre, loin de là, je le qualifierai même de très facile. Les 1000 mètres de dénivelés une fois la porte de la voiture claquée derrière soit sont une partie de plaisir, on ne les sent pas passer. Mais ce sommet est mythique pour les Catalans : frontalier entre la France et l’Espagne – pardon, entre la Cerdagne et la Catalogne – c’est un sommet fétiche des habitants du cru. Montagne pelée – j’oserai même écrire qu’il est moche sous son crâne chauve – son panorama offre des vues hétérogènes. Au sud, l’Espagne, au nord, Font Romeu et le massif du Carlit (beaucoup plus intéressant à se mettre sous la dent), à l’est, la crête filant vers le col de Nuria. Enfin, à l’ouest… d’horribles pylônes d’une station de ski, les flancs balafrés par les bulldozers pour en faire des pistes.

Ce sommet possède à mon sens un énorme défaut : il grouille constamment de monde, pratiquement toute l’année. Catalans venus de Nuria (environ le même dénivelé que par le côté français et absence totale de difficultés), et habitants de Cerdagne viennent là comme en pélerinage. Difficile d’y être seul, malgré un vent constant à écorner tous les cocus de la vallée (et Dieu sait qu’ils doivent être nombreux les bougres !). Ce jour-là ne dérogeait pas à la règle, lors d’une fugace et étonnante apparition du soleil dans l’épaisse couche de nuages qui semble s’être définitivement installée sur le pays. A 10h50 du matin, heure de notre arrivée, une bonne trentaine de personnes dont 95 % de Catalans à la voix rauque et parlant fort, se partageaient le sommet. La lumière était moche, du moins pas celle qu’on pouvait attendre malgré le contraste offert par les nuages qui montaient, déjà. C’est avec un certain scepticisme que nous avons donc sorti l’appareil photo. Quitte à avoir monté ses 2,5 kg, autant qu’il serve. Parmi les images, j’ai fait celle-ci. Unique, sans conviction, des trois repères ornant le crâne du Puigmal. Un poteau en ciment. Une sorte de hampe sur laquelle flottent des drapeaux (dont les insupportables autant qu’incongrus drapeaux de prière tibétains). Et une croix métallique ornée d’une cloche. Ça va paraître étrange, mais je n’ai pas tout de suite vu la femme assise, seule, au milieu de cette brocante montagnarde. Je ne me suis pas aperçu non plus que les autres Catalans avaient fichu le camp quelques mètres plus bas, essayant désespérément de s’abriter du vent qui soufflait dru et surtout bien frais. Le sommet se trouvait donc, par le plus grand des hasards, vide. Sauf cette femme-là.

J’ai pris d’autres photos, de l’horizon, de moi aussi avec le retardateur, mais je ne me suis pas trop attardé. C’est seulement une fois rangé dans la sacoche que j’ai vu la femme, qui semblait en méditation, absorbée par je ne sais quel Dieu de la montagne, esquissant même un sourire béat qui m’interpella. Assistait-elle à une apparition ? Après tout, c’était légitime : nous étions sur une montagne, face à la croix, il y avait grand vent et elle était seule : toutes les conditions étaient réunies pour que rapplique la Vierge Marie ! (et ne parle qu’à cette personne-là sans que je ne vois ni n’entende rien). Je l’ai observé un moment, aussi discrètement que je pouvais le faire. Elle ne bougeait pas et ne disait mot, jusqu’à ce qu’un homme flanqué de deux ados arrivent et lui parlent. A défaut de révélation mariale, c’était ce qui avait tout lieu d’être son mari et ses enfants qui parvenaient au sommet. Elle avait du arriver la première, et s’offrir ces quelques minutes de contemplation solitaire.

Elle avait bien raison, finalement. Débarrassé quelques courtes minutes de ses insupportables et bruyants « randonneurs » dont je n’évoquerai plus la nationalité de crainte de déclencher une guerre linguistique transpyrénéenne, la méditation est bien le seul luxe qu’on peut s’offrir ici, en plein vent, à 2910 mètres, seul(e) au monde, ou presque.

Et c’est en arrivant chez moi, plusieurs jours après, en regardant la photo sur l’écran de l’ordinateur que je me suis souvenu l’avoir prise, sans réfléchir, sans regarder le résultat sur le petit écran du Nikon, sans penser, sans arrière pensée, sans rien d’autre que le fait d’être là, et nulle part ailleurs. La journée ne faisait finalement que commencer. Elle était déjà bien remplie, mais je l’ignorais.

Planès, N & B ou couleur ?

En partant j'avais écrit ici : "mort aux vaches". Mais pas celles-là... (ça plane pour elles).

(Planès, Cerdagne, Pyrénées-Orientales, août 2014)

Des nouvelles de Roland (white & black session)

Couleur ou noir et blanc ?

A vous de juger...

- Brèche de Roland. Vue vers l'Ouest -

- Pas des Isards : unchain my heart -

Pour les puristes : la magie d'un ultra grand angle 10x24 mm...

Bourlinguer...

En route pour de nouvelles aventures ! Sans regrets, sans se retourner, partir, s'enfuir, marcher, rêver : bourlinguer.

- et mort aux vaches ! -

- et mort aux vaches ! -

"C'est de ce rêve que je veux ici vous entretenir, car il est peut-être aussi le vôtre, ou du moins l'a-t-il peut-être été dans votre enfance : c'est un rêve de cabanes.

Ce rêve contient en quelque sorte tous les autres, car la cabane est par excellence le lieu où l'on peut rêver. Elle est aussi le lieu rêvé, où l'on peut toujours revenir se reposer entre deux aventures, pour digérer un voyage au long cours, préparer un nouveau départ vers d'autres horizons.

Ce rêve que je me propose d'écrire parce que je l'ai vécu, j'aurais aimé le trouver moi-même au chevet d'un lit, dans une cabane perchée en haut d'un grand chêne. Ce livre se serait intitulé Traité de la cabane solitaire, et je l'aurais lu bercé par le vent et le bruissement des feuilles.

Ce livre parlera donc des cabanes, de noeuds, de clous, de bois et de haches, mais aussi du chant du rossignol dans la nuit, de clairs de lune et de vie solitaire. Du haut de la cabane, il montrera le monde par-dessus la cime des arbres et des montagnes, jusqu'à un horizon où rêve et réel se rejoignent."

Antoine Marcel, Traité de la cabane solitaire. (Arléa)

Le dernier jour

Aujourd’hui, c’était ton dernier jour. Dernière fois que nous avons pris ce chemin pour aller là. Pas la dernière fois pour les grimaces dans la glace, ni pour les cailloux dans nos poches, ni pour la petite souris dans la vitrine du salon de coiffure, ni pour le chant de la tourterelle dans la rue sous le château. Pas la dernière fois non plus pour « c’est quoi, ce bruiiit ? » des travaux de l'ancienne gendarmerie rue du S. Sans doute pas la dernière fois non plus pour la petite maison en plastique jaune au toit rouge dans la cour d’un immeuble près de chez nous. Pas la dernière fois pour les cloches de l'église Saint-N. Mais la dernière fois pour les escaliers qui montent avant d’arriver au portail vert (deux fois 14 marches), qui s’ouvre grâce au badge planqué dans une poche de mon sac à dos, ce qui m’évite de le sortir (il y en a qui trouvent ça astucieux). Derrière ce portail vert, c’est la crèche. Et aujourd’hui, c’était ton dernier jour. Oh bien sûr ça n’est pas la fin du monde, c’est juste la fin d’un monde, le tiens, avant d’en découvrir un autre, plus vaste, plus bruyant, et parfois aussi plus étrange : celui de l’Éducation nationale… Bienvenue chez le mammouth…

Le dernier jour. A la rentrée prochaine, nous continuerons la rue une centaine de mètres un peu plus haut, vers l’école. Déjà. Depuis quelques semaines, il y avait des signes qui ne trompent pas : tu marchais presque tout le trajet « toute seule » sans que je te porte. Tu gardais ton petit sac à dos « vache » sur ton dos sans que j’aie à le porter en plus du mien. Et, imperceptiblement, sur la pointe des pieds, c’est toi « toute seule » qui appuyait sur le bouton des feux aux carrefours, pour que le petit piéton passe au vert, et nous avec. Tu grandis. Le dernier jour de la crèche est arrivé, et avec lui le premier des vacances. Après, ce sera une autre histoire qu’il reste à écrire, en trempant une plume dans un encrier…

Les yeux du temps

- Col de Lurdé -

Je viens d’un temps qui n’aura jamais lieu

Je n’ai d’yeux que pour le temps qui viendra quand il peut

J’attends sans impatience car ce qui doit vient, sous peu,

Soulever les doutes, réchauffer le silence

Je sens que ce qui m’émeut ne dure jamais longtemps

Mais j’y pense à longueur de temps et c’est sans doute mieux

Je veux, je vois, je viens vers ce versant pluvieux

Les vœux au vent, les chevaux dans les yeux

Vive ! Vivement que ! Vivement que

Quelque chose advienne ! Demain

Je viens d’un temps qui n’aura jamais lieu

Je n’ai d’yeux que pour le temps qui viendra quand il peut

Je sais que ce qui m’enchante, c’est : « dis-moi ! quand tu veux… »

Je sens que ce qui me met en danger c’est de jouer le jeu

Je prends tout mon temps si ton sang s’échauffe

Je vends du sentiment si tu m’en prêtes un peu

Reste dur, peste sur ce qui te reste

Teste, mord. Geste à tort qui me traverse

Averse bleue. Perce le ciel et ne verse que

Ce que mes vers te laissent. Et berce-le.

Je suis né dans un lieu apparu dans longtemps

Je suis le chant des vieux pour les petits-enfants

Je veux, j’entends, je tiens dans mes mains plein de printemps

Des étés, des hivers et des automnes aussi

Etonné, tête le suc par tous les pores

La vie me glisse sur la peau. Je n’ai, dès lors,

Ni Dieu ni maître, ni maîtresse attitrée

A part la nuit qui m’a vu naître et cette nuit-ci

Ci-gît, ci-vint, lui, cet homme en devenir

Devinant ce qu’il est avant de s’endormir

Je suis né dans un chant, dans un temple en feu

Sur une planète de trop, sous des cieux moins cléments

Un nanti de la nuit, du jour le paria

J’ai sifflé tout le chaud et je souffle le froid

Triste prêtresse, traîtresse, toi qui as

Si mal tressé nos vies que nos voies sont faussées

Tu verses l’huile sur le feu, sous l’animal blessé

Laisse, cesse, ressens ce présent qui s’offre à moi

Cent fois, et sans faillir, je l’avais pressenti

Dernière danse, presque heureux, il est sans doute temps d’en rire

Je viens d’un temps qui n’aura jamais lieu

Et je n’ai d’yeux que pour le temps

Qui viendra

Zedrine, Que la surface s’apaise

Artiste autogéré. Site : www.zedrine.wordpress.com

- Cabane de Cézy -

- Cabane de Cézy -

- En route vers le Moule de Jaout -

- Soussouéou -

- Pic de Lurdé -

Lettre à ma grand-mère qui n’y connaissait pas grand-chose au foot

Chère mamie. Si je prends la plume (le clavier) aujourd’hui, c’est pour te dire, bien des années plus tard, que si tu étais la plus chouette des grands-mères, tu étais une bille en commentaires de foot. Je te parle d’un temps que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître. C’était le 8 juillet 1982, vers 23 heures. Nous étions, avec Arnould, ton mari, mon papi, dans un camping de Vaux-sur-Mer, près de Royan. Il faisait beau, il faisait chaud. J’avais d’ailleurs attrapé un sérieux coup de soleil sur mon torse glabre de jeune garçon d’à peine 9 ans. Un voisin du camping m’avait conseillé de badigeonner ce coup de soleil avec une tomate coupée en deux. Depuis, je recherche activement ce con afin de le poursuivre pour homicide volontaire sur mineur de moins de quinze ans.

Ce soir-là, la France de Platini, Giresse, Tigana, Trésor, Rocheteau etc. jouait la demi-finale de Coupe du monde, à Séville au stade Sanchez Pizjuan. Quelques 70.000 spectateurs ont assisté ce soir là à une véritable tragédie grecque. L’Allemagne s’appelait encore la RFA, car, comme disait Mauriac : « J’aime tellement l’Allemagne que je préfère qu’il y en ait deux. » On ne va pas refaire le match. « L’attentat » d’Harald Schumacher sur Patrick Battiston (traumatisme crânien, deux dents cassées, mâchoire fracturée et aucun carton même pas un petit jaune pour ce boucher teuton). Le match nul à la fin du temps règlementaire. Les prolongations. La France qui mène 3-1. La joie indescriptible d’Alain Giresse après son but (il doit courir encore !). L’entrée en jeu d’un quasi inconnu – pas pour longtemps – Rummenigge, qui va semer la panique dans le camp français. La RFA qui égalise 3-3. La séance de tirs au but homérique. La RFA qui se qualifie in fine pour la finale (qu’elle perdra d’ailleurs 3-0 contre l’Italie).

Chère mamie, j’ai vu ce match dans son intégralité assis sur une table de bar ronde, dans le café-restaurant-épicerie-jeux du camping. L’ambiance y était incroyable, et 32 ans après, je m’en souviens très précisément. Derrière moi, assis, deux énormes prussiens buvaient en silence des chopes de bière à la mesure de leur carrure et de leur tour de taille. Quand la France marquait des buts, j’osais à peine bouger, et pas seulement par crainte de renverser de la bière. C’était ma première expérience de joie toute intérieure. Régulièrement, papi venait voir si j’étais toujours vivant… Et puis il y a eu la fin du match. La défaite injuste, cruelle, le truc de dingue que personne n’aurait pu imaginer avant le coup d’envoi. Alors, comme des milliers (peut-être des millions ?) de gens : j’ai pleuré. Des larmes d’une tristesse infinie, que je n’avais jamais ressentie auparavant à mon âge. Les deux Allemands se sont levés, leur joie était discrète et je leur en suis reconnaissant. L’un d’eux m’a tapé doucement sur l’épaule en signe de compassion, et aussi probablement pour signifier que le sort aurait pu en être autrement. Ou peut-être pour se foutre de ma gueule, qui sait ?

Je suis rentré à l’emplacement où nous avions notre caravane. Je pleurais toujours. Alors tu as eu cette phrase assassine qui a fini de me tuer ce soir-là. Tu m’as dit : « Ah ! Mais tu ne vas quand même pas pleurer pour un match ! »

Si, mamie, si. Justement. Et le pire c’est que ces saligots-là ont remis ça quatre ans plus tard, en 1986 au Mexique, au cours d’un non-match (perdu 2-0) après une autre épique rencontre contre les Brésiliens. Je me souviens d’ailleurs de ta joie – car l’ironie de l’histoire a fait que nous avons vu ce fameux match ensemble, le 21 juin 1986, papi étant décédé quelques mois plus tôt – comme si la leçon du bourbier de Séville avait finalement porté ses fruits.

Mais pour le 8 juillet 1982 à 23 heures, non, décidément, mamie, je n’arrive pas à te pardonner…

Je t’embrasse du plus loin que tu te trouves désormais.

Ton petit fils.

Héraldique (ta mère)

Disons-le tout net : la dernière livraison du Mag Loir & Cher hors série été 2014 est une réussite. Photos superbes, idées de balades et mise en valeur des richesses territoriales : en un mot comme en cent, bravo.

Mais il y a un petit détail qui cloche : la photo de Une. Le garçonnet brandissant une épée, à califourchon sur un cheval de bois, vêtu d’une cotte de mailles et coiffé d’une couronne, porte un blason… anglo-normand. Sur fond d’une photo du Château de Chambord, s’il vous plaît ! La collectivité territoriale de Loir-et-Cher irait-elle jusqu’à proposer un nouveau redécoupage des régions et, finalement, un rattachement de la Région Centre avec les léopards de Normandie ? Voire une soumission à la Reine d’Angleterre ? On en frémit…

Ces léopards d’or sur fond de gueule sont en effet le symbole héraldique des ducs de Normandie, et, lorsqu’ils sont trois, d’Angleterre. Sur le blason porté par le jeune enfant, il est écartelé avec le blason du roi de France : une fleur de lys or sur fond azur (symbole du rattachement du duché de Normandie au royaume de France lors du règne de Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle, mais, un siècle plus tard, la soumission au royaume d’Angleterre). Rien à voir avec le blason des Valois et de François Ier (même s’ils ont en commun les fleurs de lys d’or sur fond azur), qu’il eut été sans doute plus opportun de faire pavoiser sous les cheminées de Chambord.

On ne peut pas tout demander aux "services communication" : faire de la " com’ ", ou faire de l’histoire…

" Et vive nostre bon roy François ! "

Le pays des mots

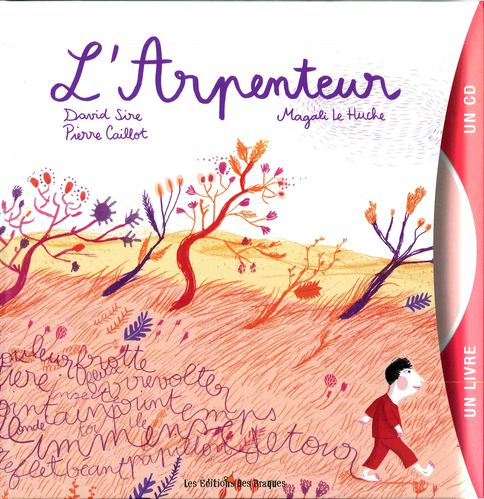

"Quelque part dans l'infini, il y a un grand, un très grand pays. C'est le pays des mots. De tous les mots. Les petits. Les gros. Les bizarres. Les rigolos. Les joyeux qui gigotent. Les tristes qui grelottent. Les maigres. Les dodus. Les droits. Les tordus. Les mots clefs. Les mots clous. Les mots clowns. Tous les mots. De tout l'univers.

Quelque part dans l'infini, il y a ce grand pays. Ce pays n'a qu'un seul habitant. Il s'appelle l'Arpenteur.

L'Arpenteur : le gardien des mots."

La suite, c'est David Sire qui la raconte là-dedans :

David Sire, Bidulosophe : www.davidsire.com

Voilà l'été !

Affaires à suivre...

/image%2F1527809%2F20151022%2Fob_c73004_sab-9651-r.jpg)