Le charme désuet des cartes postales

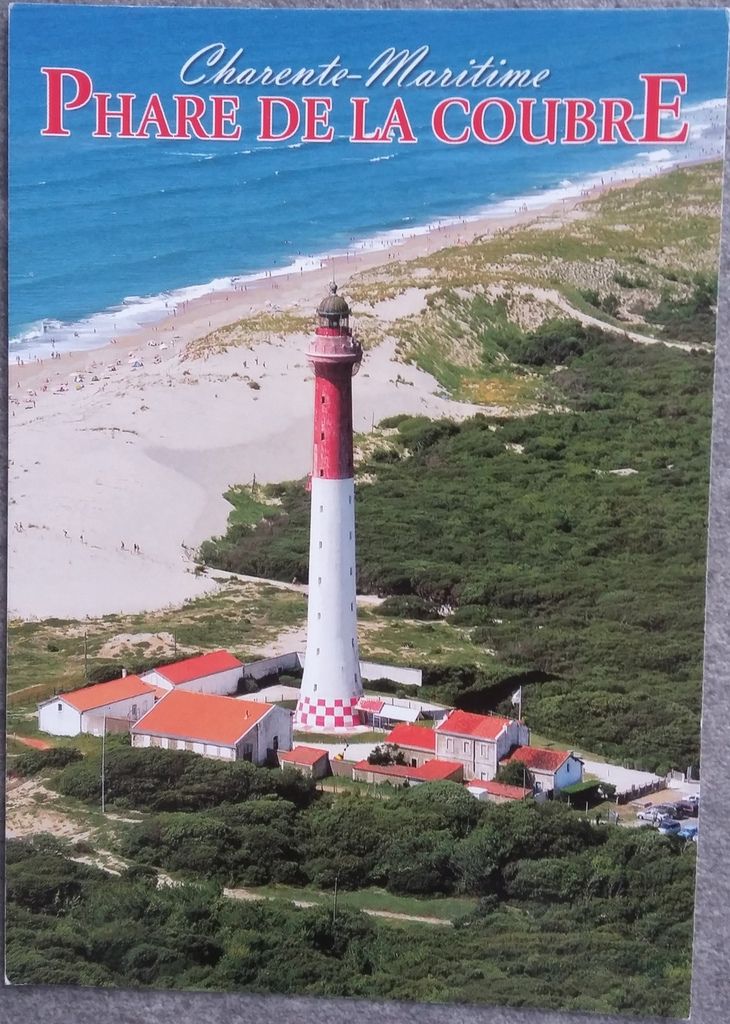

J’ai reçu cet été deux cartes postales. Deux phares, deux côtes, deux ambiances. Une de Bretagne, la « tempête sur le phare du Créac’h » ; une autre du phare de la Coubre, en Charente-Maritime. Si j’aime beaucoup envoyer des cartes postales, j’aime autant en recevoir. Hélas, c’est chose très rare de nos jours, à l’heure des mails et surtout des sms ! Ainsi se perd dans le monde ultra moderne hyper connecté cette délicate attention qui fait (toujours) souvent plaisir, et qui coûte – timbre compris – moins d’un euro cinquante.

Et pourtant… Combien elles nous enseignent, ces cartes postales, pas seulement par la surprise qu’elle procure en ouvrant la boîte aux lettres (qui elle aussi deviendra bientôt désuète). Regardons celle du phare de la Coubre, par exemple. L’image, aérienne, est parfaitement cadrée. Rien à voir avec les photos prise à bout de bras ou de perches à selfies avec un smartphone ou une tablette numérique. Trait d’union entre terre et ciel, les pieds au milieu d’une garigue plantée sur son lit de sable, la tête dans l’azur : le phare de la Coubre a fière allure. Dans son habit rouge et blanc, on le croirait prêt à se rendre aux bacchanales d’ivrognes sur la côte basque ou landaise. Droit comme un i, il ne s’enivre pourtant que de vents marins aux embruns iodés, de sel et de soleil. À ses pieds, les toitures orangées des bâtiments techniques, couvrant des murs blancs étincelants. On aperçoit aussi en minuscules, des voitures garées sur un parking chauffé au soleil. Un drapeau flotte au vent. Encore plus minuscules, marchant sur la plage adossée à la dune, des petits bonshommes, dont on jurerait des fourmis. Ce sont de besogneux vacanciers qui vont s’échouer au bord de la mer, le corps flasque enduit d’huile solaire, les épaules lesté de parasols, de jeux de plage, de glacières où fondent lentement les glaces du goûter des gosses surexcités. Un peu d’écume signale la marée montante – c’est mieux pour les photos. Et le bleu de l’océan invite à l’infini des mers…

Au dos de la carte, on vous livre la connaissance : « La Côte de Beauté… Phare de la Coubre (Charente-Maritime 17). Construit en 1905, d’une hauteur de 64 m. sa montée est de 300 marches, sa portée en mer est de 100 à 120 km. Muni d’une antenne radio-phare d’une portée de 600 km, il sert aux navigations air et mer ». On y apprend aussi que la carte est éditée chez Artaud Frères, à Carquefou (44).

Sur carte bretonne, autre ambiance : elle est non seulement visuelle (« tempête sur le phare du Créac’h ») mais aussi sonore. Elle fait appel à tous les sens : on entend le fracas des vagues écumantes sur les rochers. On sent une forte odeur d’iode. On voit l’océan se déchirer sur la côte. On goûte l’humidité du sel sur ses lèvres. On plonge les mains dans cette onde qui bout et on les ressort poisseuses d’écume. Au dos, on peut apprendre un peu de langue bretonne : « Barr-amzer war tour-tan ar C’hreac’h ». L’imprimerie est à Louannec, 22700, coincée entre Perros-Guirec et Trévou-Tréguignec. Le phare de Créac’h surveille la pointe du même nom, sur l’île d’Ouessant. C’est peu dire qu’à cet endroit du bout de la terre, là où elle finit, on a intérêt d’amarrer solidement tout ce qu’on porte sur soi et près de sa maison : ce n’est pas l’océan qui vient aux gens, ils habitent dedans !

La carte postale est donc bien plus qu’une simple photo instantanée envoyée pour faire plaisir à quelqu’un et lui dire qu’on pense à lui (ou elle) depuis son lieu de villégiature estivale : c’est un univers entier qui s’ouvre, une invitation au voyage, qu’on tient entre le pouce et l’index, en revenant de la boîte aux lettres avec une baguette sous le bras. En tendant l’oreille, on entend le vent. En approchant le nez, on sent les embruns, le sable chaud et les pins maritimes. Les yeux n’ont plus besoin de lire : simplement regarder.

À l’université des arbres

"Les arbres nous enseignent une forme de pudeur et de savoir-vivre. Ils poussent vers la lumière en prenant soin de s’éviter, de ne pas se toucher, et leurs frondaisons se découpent dans le ciel sans jamais pénétrer la frondaison voisine. Les arbres, en somme, sont très bien élevés, ils tiennent leurs distances. Ils sont généreux aussi. La forêt est un organisme total, composé de milliers d’individus. Chacun est appelé à naître, à vivre, à mourir, à se décomposer – à assurer aux générations suivantes un terreau de croissance supérieur à celui sur lequel il avait poussé. Chaque arbre reçoit et transmet. Entre les deux, il maintient. La forêt ressemble à ce que devrait être une culture. (…)

Ils sont mélomanes ! Ils grincent, chuintent, bruissent. Leurs feuillages murmurent des secrets. Leurs troncs se plaignent de souffrance. Entrer dans la forêt, c’est s’installer sous l’orchestre. Mais la musique est douce et accueille souvent le silence, dont l’historien Alain Corbin vient d’expliquer dans son Histoire du silence combien il est une marque de la civilisation. (…)

Les arbres sont princes de l’immobilité. Ils prouvent que la puissance ne se définit pas par le mouvement. Leur royaume est le terrain qu’ils couvrent de leur ombrage. Parfois, il est bon de faire l’arbre. (…)

J’aimerais bien me faire enterrer sous un arbre. La chair, se décomposant, serait aspirée dans le système ligneux, distribuée dans les fibres jusqu’aux nervures des feuilles. Je rendrais ainsi à la nature ce que je lui ai raflé. Ce serait l’invention de la souche tombale, après la pierre du même nom".

Sylvain Tesson. Une très légère oscillation.

Fragments épars sur le sens de la vie

Chacun de nous sait, d’instinct et d’expérience, que la vie ne tient qu’à un fil. Certains expérimentent parfois la rupture de ce fil, suite à une maladie, un évènement familial, un évènement climatique exceptionnel, un accident. D’un seul coup, la vie semble basculer dans la nuit épaisse d’un corps abimé qui ne retrouvera peut-être jamais son autonomie ni sa vélocité initiale. Parfois cette vie tombe du côté obscur, dans le froid de la mort, et tout est fini.

Un certain nombre d’entre nous ont parfois frôlé ces moments où tout pourrait basculer. Certains en reviennent avec une belle frayeur, quelques contusions, beaucoup d’émotions. D’autres en reviennent en lambeaux, paralysés d’un ou plusieurs membres. D’autres encore n’en reviennent jamais. Ils se sont levés un matin, ont fait les gestes domestiques maintes fois répétés, sont sortis de chez eux comme tous les jours, et ne sont jamais rentrés.

Tous ces évènements-là, quand ils surviennent chez des proches, des amis, de la famille, nous font réfléchir au sens de la vie, à sa brièveté parfois, à sa fragilité toujours. « L’homme n’est que poussière », disait ironiquement Alexandre Vialatte, « d’où l’importance du plumeau ». On se promet, dans ces moments de vie-là, de la mordre à pleines dents une fois la page tournée, la réparation effectuée, le deuil passé. On prend des grandes résolutions, de voir la vie du bon côté plutôt qu’avec un verre à moitié vide. On se dit : « plus rien ne sera jamais comme avant », et de fait elle ne l’est plus. La vie reprend son cours, tout semble rentrer dans l’ordre. Du moins c’est ce que l’on croit.

La chute...

« Le 31 du mois d’août », comme le dit la chanson populaire, un tel évènement est survenu alors que je ne m’y attendais pas. Grand soleil et petit vent frais, tout semblait normal. À la sortie de la gare, j’ai mis exceptionnellement sur mes oreilles des écouteurs pour entendre un peu de musique. Une chose que je ne fais jamais – mais vraiment – car je n’aime pas ne pas entendre les bruits de la rue, les voitures qui surgissent, l’ambiance citadine d’une ville au réveil. Ce jour-là je l’ai fait, j’ignore pourquoi.

J’ai marché au pas, rythmé par les morceaux de The Avener, dont je n’ai que tardivement découvert l’existence… J’ai mis mes lunettes de soleil, j’ai regardé droit devant moi, et j’ai marché, robotisé, jusqu’à l’hôtel de l’agglomération orléanaise où m’attendaient des confrères journalistes autour du maire de la ville, qui tenait une conférence de presse de rentrée. Je ne suis jamais arrivé à cette conférence de presse. Vingt mètres avant d’arriver, au bord du dernier passage pour piéton qui traversait la dernière rue, je suis violemment tombé car une voiture m’a renversé. À partir de ce moment, je ne me souviens de rien. La dernière image que je possède, c’est le rangement dans ma poche dont je zippe la fermeture éclair des écouteurs du téléphone que je venais d'ôter. Je regarde le piéton rouge. Je suis à l’arrêt. Je pose machinalement un pied sur le bitume, prêt à traverser quand il passera au vert. La suite est un trou noir. Je me réveille allongé sur un brancard, dans un camion de pompier dont le moteur est allumé, avec un agent de police qui tient dans ses mains ma carte d’identité et ma carte vitale. J’ai du sang sur ma chemise, je sens qu’il m’en coule aussi sur le visage et j’en ai sur les mains. Je suis sonné comme un boxeur, hébété, hagard, je ne me souviens de rien, j’entends comme dans du coton ce qu’on me dit. J’ai mal à la tête, mais bizarrement nul par ailleurs. Avant que la porte ne se referme, j’aperçois très furtivement une femme debout, visiblement en état de choc. J’apprendrais quelques minutes après par un des pompiers que c’est la conductrice de la petite Citroën C1 qui m’a renversé.

La suite est la somme assez classique d’un transport aux urgences, d’un scanner cérébral pour cause de trauma crânien, de fracture d'un sinus maxilaire, de perfusions et de points de sutures. Dans le couloir puis dans le box où j’attendais qu’on s’occupe de mon sort, j’ai eu tout le loisir de « récapituler la situation » comme on dit, avec les éléments fragmentaires qui me revenaient en mémoire, à savoir à peu près rien ou pas grand-chose.

... Et après ?

Curieusement, je n’ai pas songé tout de suite que j’aurais pu finir fracturé de partout, voire handicapé à vie à cause d’une mauvaise chute lié au choc avec le véhicule. Ce qui pourtant aurait augmenté la gravité de ce que je venais de vivre, et très sérieusement compliqué ma vie. J’ai songé, dans ce qui me restait de présence d’esprit, que ma vie aurait tout simplement pu s’arrêter là, sur un coin de trottoir d’une avenue orléanaise que je fréquente peu. Je repensais aux crêtes du cirque de Gavarnie où j’étais 15 jours plus tôt, à plus de 3000 mètres d’altitude, au vide à un mètre de mes pieds ; à la grande muraille qui m’écrasait de son regard rocheux sous la cascade. Je songeais au « pas du chat » et à la « dalle Passet » du Pic de la Munia dans le cirque de Troumouse… Le risque de chuter là bas existe, je le sais, je le connais, j’en mesure les conséquences, en restant à distance raisonnable du bord. Mourir en montagne fait partie du risque à prendre quand on la fréquente, bien que ceux qui me connaissent bien savent combien je préfère souvent faire demi-tour plutôt que de « forcer » le passage si je ne le sens pas. Mourir en montagne, en quelque sorte, « ça a de la gueule », je le dis souvent avec une sorte de décontraction badine, bien que je ne le souhaite pas naturellement. Mais finir sur un coin de bitume d’un carrefour sans âme ne fait pas partie de mes « projets », pas plus qu’ailleurs du reste. Cependant, ça aurait pu arriver, là, maintenant, et je mesure la « chance » que j’ai eu que la petite C1 n’ait pas été un gros 4x4 tel qu’on en voit tant dans les rues de nos villes désormais.

La deuxième chose à laquelle j’ai songé, et qui m’a fait beaucoup de peine, c’est que j’aurais pu perdre la mémoire à cet instant-là. Je ne me souviens de rien hormis qu’une petite voiture noire me fonce dessus puis plus rien. Il paraît que j’ai pourtant répondu à un médecin du Samu au téléphone, que j’ai interrogé les gens sur ce que je foutais là, que j’ai parlé aux pompiers lorsqu’ils sont arrivés. Je n’ai absolument aucun souvenir de ces moments-là. Je me souviens juste d’être allongé sur un brancard dans une ambulance, avec deux pompiers qui m’expliquent ce qui vient de se passer. Dans le couloir des urgences, j’ai commencé à me réciter des poèmes que je connais par cœur, pour voir si « tout était encore bien là ». Péguy m’est venu en premier : « Le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs, et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s’en vont par ses allées ». Rimbaud aussi : « C’est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d’argent… ». Si la mémoire ancienne me revenait, celle plus proche avait encore du mal à se remettre en place : je ne me souvenais pas de ce que je faisais la veille par exemple, ni de ce que j’avais mangé. Bien que cela soit revenu petit à petit, j’ai songé que l’amnésie était un risque affreux qu’il ne me plairait pas de courir.

J’ai ensuite pensé à ma fille, j’ai fermé les yeux et j’ai pleuré, douloureusement. Il fut une époque où être orphelin à 6 ans était coutumier. Je n’aime pas cette coutume.

"Lève-toi et marche !"

Je ne vais pas en faire des tonnes, j’ai eu de la chance dans ma malchance, point. « C’était pas l’heure », comme on dit, c’est tout. Depuis quelques temps, agacé et pour tout dire un peu humilié par une vie où les choses n’avançaient pas (chômage durable ; boulot précaire ; entretiens ratés ; essais de job avortés pour des raisons étranges ; sommeil en fuite ; précarisation globale voire appauvrissement matériel), j’avais fini par répéter « qu’il fallait qu’il se passe enfin quelque chose ! ». Les quatre jours passés en solitaire à Gavarnie-Gèdre, et auparavant avec deux amis dans le Luchonnais, m’avait aéré le cerveau, lequel aurait pu complètement prendre la file de l’air jeudi dernier dans un caniveau… Comme d’habitude j’étais revenu de ces escapades pyrénéennes gonflé à bloc, relativisant les duretés d’une vie qui – comme à d’autres – ne me fait guère de cadeaux. En effet, j’ai été exhaussé : « il s’est passé quelque chose ». Je ne mesure pas encore exactement quelles seront toutes les conséquences de cet accident et du « miracle » qui s’en est suivi. Le temps viendra de la résilience, par le corps et par l’esprit, de cet évènement. En attendant, la fenêtre est ouverte. J’entends deux enfants jouer au foot en contrebas. Mes chaussures de marche sont dans l’entrée et bientôt j’aurais la faculté de mettre mes pieds dedans. J’irai par les chemins sous les arbres qui dodelineront de la cime, imperturbables ou presque, les pieds sur terre, la tête dans le ciel. Je respirerai un grand coup en songeant à ce que j’ai lu récemment chez Sylvain Tesson, qui, dans Les Chemins noirs, disait dès le début : « Je regretterais longtemps cette chute parce que je disposais jusqu’alors d’une machine physique qui m’autorisait à vivre en surchauffe ».

J’ai la chance d’avoir pu quitter mon brancard debout sur mes deux jambes et mes deux pieds. « Lève-toi et marche ! », en quelque sorte. Il est temps de se remettre à vivre. Pour de bon cette fois-ci.

Blois, le 3 septembre 2017.

/image%2F1527809%2F20151022%2Fob_c73004_sab-9651-r.jpg)