Tranches de vie, tronche de cake (tercera pars)

Les yeux d’Hélène

Il existe peut-être un seul avantage pour un chômeur : il peut aller à la FNAC quand les autres n’y vont pas, par exemple un mardi matin entre 10h et 11h… La première fois, il culpabilise, il a des scrupules, il se dit que non, quand même, il ferait mieux de… Et puis il faut avoir le grand courage d’en ressortir sans avoir rien acheté, surtout si il fait partie de la grande classe supérieure des chômeurs, les « non indemnisés ». Autant dire qu’entre la culture et la nourriture, il faut choisir. Pourtant, il aurait tort de se priver d’une telle bibliothèque – discothèque… Alors il y retourne. Pour voir.

La FNAC de la ville normande où j’habite en ce moment possède des escalators pour y arriver. Je veux dire qu’il faut « descendre » dans cet antre de la culture qui s’échange contre menue monnaie. L’escalator « montant » est en panne, en réparation. Je prends les escaliers, mais ça c’est une habitude, je n’aime pas me « faire porter par le système ». Une dame âgée monte aussi, tenue bras dessus bras dessous par une autre dame, légèrement moins âgée : quelque chose me dit que ça doit être sa fille. Il arrive un moment où 20 ans d’écart ne veut plus rien dire. Comme je suis coincé derrière elles et que je n’ai aucunement l’intention de les bousculer (je ne suis pas un hooligan), je monte à leur rythme. Je devrais dire à son rythme, car c’est la vieille dame qui donne le « la ». J’entends la conversation : elle dit qu’elle est mal chaussée, que ce n’est pas pratique pour monter les marches. L’autre femme lui dit, d’une ton qui n’est ni réprobateur ni trop mielleux, qu’elle a des chaussures neuves chez elle, mais « il faut toujours que tu mettes ces vieilles godasses » (le tutoiement est un signe : elles sont bien de la même famille…). Alors la petite mamie ratatinée par l’effort de ces 25 ou 30 marches qui représentent pour elle un sommet alpin, lâche simplement : « ben oui ».

Ben oui. C’est exactement ce qui me vient à l’esprit en sortant, enfin, du trou de la FNAC. Un livre sous le bras. De poche bien sûr. Sur la couverture, une jeune et jolie femme répondant au nom d’Hélène Grimaud. Le titre Leçons particulières , me laisse deviner un printemps radieux. Je regarde s’éloigner la vielle dame et son soutient. Le ciel est azuréen, les yeux d’Hélène Grimaud sont verts comme l’amour. Les « leçons particulières » commencent par une palette de couleurs. Le vieillesse n’est qu’un état d’esprit, me dis-je, enfourchant ma bécane. Bleue.

Changer de chaussures, acheter un livre, sentir son corps.

Et contempler au dessus de la mer et des toitures, les yeux d’Hélène, les yeux d’Hélène, les yeux d’Hélène…

Pour N........e, estime et reconnaissance... Pour David aussi, pour cette photo "papillon" qui n’appelle pas d’autre commentaire que la contemplation.

tranches de vie, tronche de cake (2è partie)

« Ce soir mon petit garçon, mon enfant, mon amour… »

(Serge Reggiani)

Ma bicyclette bleue (je ne suis pour rien dans le choix de la couleur !) s’arrête au feu au bout d’une petite rue semi piétonne. A côté de moi passe un enfant, environ quatre ans, dont le bras tendu remonte jusqu’à sa maman, bottée de cuir et vêtue d’un trench à la mode. L’enfant me regarde, sans sourire, comme si il portait le poids d’une journée à l’usine sous la férule d’un chef d’équipe tyrannique. Il se tord pourtant le cou vers mon deux roues, nos yeux se croisent et je lui souris en essayant de me faire une tête aimable (ça doit être possible...) sans effrayer le marmot en doudoune rouge bonnet rayé multicolore. Pour montrer que je ne suis pas un ogre sur pneumatiques, je fais retentir le grelot de ma sonnette, un léger ding-ding que je juge sympathique. Toujours pas l’ombre d’un sourire. Peut-être est-il sourd, me dis-je...

L’enfant, sa doudoune, son bonnet et sa mère s’arrêtent devant le passage pour piétons et attendent le petit bonhomme vert. C’est le moment que maman choisi pour se pencher vers l’enfant, lui dire des mots que je devine gentils mais que je n’entends pas, je suis trop loin et il y a trop de bruit. Le geste suivant me met sur la voie : elle lui donne un baiser sur la bouche.

A cet instant, mon instinct de père se demande qui je désirerais le plus être : l’enfant embrassé ou la maman réconfortant son fils, aux apparences si tristes ?

Mon sémaphore passe au vert, leur petit bonhomme aussi : je ne démarre pas tout de suite, pris dans les bras de la rêverie. Je vois le petit garçon faire de grandes enjambées pour ne marcher que sur les bandes blanches, le bitume doit représenter pour lui le vide d’un abîme cruel rempli de monstres…

A cet instant précis, appuyant sur le pédalier de mon vélo bleu, je sais qui je voudrais être : celui qui lui prendrait la main de l’autre côté, car ses jambes trop petites ne tiendront pas jusqu’au bout du passage…

Après ça je me suis arrêté à la boulangerie, toujours la même (sauf le mercredi parce que la boulangère doit avoir des enfants et elle ferme la boutique ce jour là. C’est une déduction comme une autre !). Comme il y avait du monde et que j’étais bien parti pour rêvasser, les mains dans les poches de mon caban, j’ai regardé le décor au dessus des paniers à pains. Et j’ai lu cette phrase délicieuse, autant que les éclairs au chocolat qui me faisaient de l’oeil : « spécialité de pains spéciaux ». Je suis sorti avec, comme d’habitude, une baguette « ordinaire », parce qu’elles sont moins chères, mais j’avais le sentiment de vivre une fin de journée « très spéciale »…

printemps-été-automne-hiver du cinéma

Ensemble, c’est tout

de Claude Berri. France 2006. 1h37 mn. Distribution : Pathé. Avec : Audrey Tautou ; Guillaume Canet ; Laurent Stocker ; Françoise Bertin…

Adapté du roman éponyme d’Anna Gavalda, Ensemble, c’est tout ressemble à un remède contre la déprime ambiante qui ne cesse d’envahir les hommes à grand coups de « à quoi bon ? ». Claude Berri, qui en connaît un rayon question épreuves de la vie et dépression, réussi le challenge de tirer le meilleur de la rencontre improbable des quatre protagonistes de Mme Gavalda. Il y a Camille (Audrey Tautou), jeune femme brisée et anorexique, qui craint d’aimer et d’être aimer. Qui surtout ne s’aime pas. Il y a Franck (Guillaume Canet), jeune cuisinier qui trime dur pour subsister et passe le temps qui lui reste à emballer des filles « kleenex » et à s’occuper de sa grand mère Paulette, dont il reste le seul lien familial. Enfin il y a Philibert (impeccable Laurent Stocker, sociétaire de la Comédie Française), vieil aristo tendance fin de race qui loge tout ce beau monde dans son appartement taille double XL. La rencontre de ces quatre là, qui n’aurait jamais du se produire, va déclencher ce qu’elle avait déjà provoquée dans le livre : la vie est meilleur avec l’amour, et ça va mieux en le disant.

Il y a une sorte de vivacité bienfaisante dans ce Ensemble, c’est tout, qui nous fait dire que Claude Berri, à 73 ans et malgré ses déboires familiaux et catastrophe de santé (il a eu un accident cardio-vasculaire juste avant le tournage et avait presque perdu l’usage de la parole), n’est pas encore mort. « C’est la première fois que je menais un casting aussi jeune » confiait-il au JDD récemment. Sans aucun doute ce bain de jouvence l’aura motivé, et Camille l’anorexique ou Franck le mâle en mal d’amour sincère y sont pour beaucoup. Le tandem aurait-il fonctionné aussi bien avec Charlotte Gainsbourg, initialement prévue mais qui a du céder sa place à cause d’une chute de ski ? On ne saura jamais, mais pour l’heure Audrey Tautou forme avec Guillaume Canet un drôle de couple en débat, avant les ébats, proposés de façon crue mais au moins on sait à quoi on a affaire (remarquable Audrey Tautou piégeant Guillaume Canet à son propre jeu d’une réplique aussi crue qu’inattendue : « ben alors, tu me baises pas ? »).

Ne pas oublier non plus Laurent Stocker, aristo bègue qui voudrait faire du théâtre pour enfoncer le clou sur les ruines d’une famille à pedigree dont il hérite des archaïsmes et de la ringardise, mais aussi d’un splendide appartement – musée qui permet de loger tout ce beau monde dans du mobilier empire.

Mais il y a surtout Françoise Bertin, une grand-mère sublime, sans doute le trait d’union entre tous ces portraits esquissés à coups de dialogues. Elle le fait elle avec une rare économie de mots et surtout deux moments clés qu’il serait dommage de rater : le premier dans une maison de repos, larmes versées à cause d’une furieuse colère de son petit-fils (« j’ai une vie de merde, je bosse tous les jours sauf le lundi et ce jour là qu’est-ce que je fais ? Je viens te voir ! ») ; et une pose presque nue (cachez ce sein que je ne saurais voir !) sous le crayon de Camille, qui dessine aussi bien qu’elle sait attendrir ses sentiments pour ne pas faire peur au cuisto qui sortait les couteaux.

Ensemble, c’est tout, et bien oui, c’est tout, mais c’est déjà pas si mal…

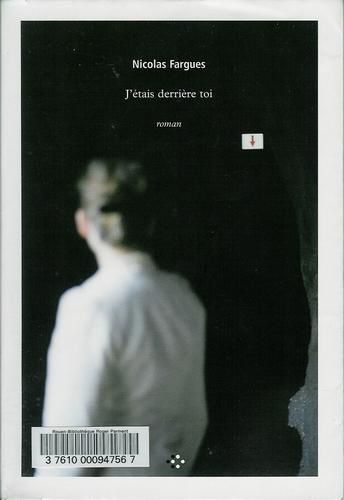

"ero dietro di te"

J’étais derrière toi

« C’est dans la trentaine que la vie m’a sauté à la figure. J’ai alors cessé de me prendre pour le roi du monde et je suis devenu un adulte comme les autres, qui fait ce qu’il peut avec ce qu’il est. J’ai attendu la trentaine pour ne plus avoir à me demander à quoi cela pouvait bien ressembler, la souffrance et le souci, la trentaine pour me mettre, comme tout le monde, à la recherche du bonheur. Qu’est-ce qui s’est passé ? Je n’ai pas connu la guerre, ni la perte d’un proche, ni de maladie grave, rien. Rien qu’une banale histoire de séparation et de rencontre ».

« Et puis, je ne veux pas me la jouer j’y suis pour rien, mais, à chaque fois, ce sont les femmes qui sont venues me chercher. Moi, je te jure, je n’ai jamais dragué personne. Le coup de foudre, ce truc dont on te dit qu’il te scotche sans laisser aucune place à la distance, je crois que je ne sais pas ce que c’est, au fond. Je connais l’état d’attente amoureuse, de manque, je connais l’euphorie amoureuse, je connais la souffrance due à l’absence, je connais tous ces symptômes-là, mais le coup de foudre, peut-être pas. Je sais, par contre, l’avoir éveillé chez pas mal de femmes. C’est peut-être cela, d’ailleurs, qui m’a toujours mis dans une subtile position de force dans le couple : le fait que, dès le début, je n’ai jamais redouté d’être quitté, allant parfois même jusqu’à le souhaiter secrètement pour pouvoir respirer. Je suis un homme libre contrarié, je le répète. Mais pas un salaud. A chaque fois, à chaque femme, je te jure, je me suis toujours montré très poli, très amoureux, et elles n’y ont vu que du feu. D’ailleurs, celles qui ont eu le cran de venir me chercher, elles se comptent sur les doigts d’une main. Et à chacune, j’ai répondu oui à chaque fois, tellement je lui étais reconnaissant d’avoir fait le premier pas. A chacune j’ai dit : « tu es la femme de ma vie. » Et, je le répète, à chaque fois, ce ne sont pas que des mots, c’est pour la vie que je m’engage, à chaque fois je mets le paquet. Je préfère me forcer un peu, mentir, me faire passer pour un être exceptionnellement épris et disponible au risque d’y engager ma vie, sans chercher à tout prix à me protéger, plutôt que de ne laisser dès le départ aucune place à l’illusion, plutôt que de rester sur mes gardes et de ne provoquer aucune passion. Je ne suis pas fait pour l’amour raisonnable, je ne supporte pas la tiédeur, la médiocrité et la prudence. Ou, soyons, franc, je ne supporte pas de ne pas susciter la passion, question d’ego. Je suis fait pour des relations de totale intimité avec les femmes, d’exclusivité mutuelle, sans quant-à-soi. Et, pour cela, il y a un prix à payer. C’est comme ça : à chaque fois, je repars comme en quarante et j’assume, il n’y a rien à faire. Est-ce si mal que ça ? Est-ce qu’on peut appeler ça aussi de l’amour ?

Et puis non, je suis désolé, à ma façon, je sais aimer, j’aime les femmes. Et, d’un point de vue plus général, j’aime les gens, je te jure. Je ne donnerais pas ma chemise, c’est vrai, je n’accueillerais certainement pas toute la misère du monde dans ma maison, c’est sûr. Mais j’aime faire plaisir, j’aime que les autres soient contents, je n’aime pas décevoir. Je suis disponible, patient, calme, généreux et de bonne humeur, ce sont mes qualités. Je sais mettre mes préférences de côté pour faire passer d’abord celles des autres, je t’assure, j’ai cette capacité-là. Je ne suis pas mesquin, je n’ai jamais emmerdé personne. Seul un être exceptionnellement narcissique peut avoir ces qualités-là, je suis d’accord. Je reste peut-être superficiel dans mes rapports avec les autres, d’accord. Mais je les respecte et je ne leur fais, somme toute, que du bien. L’histoire de personne ne m’est indifférente, même celle des cons et des chiants objectifs. J’ai lu quelque part ces mots à propos de je ne sais plus qui : Indifférent mais fasciné. Voilà, c’est exactement ça : sans illusions sur les choses et les gens, mais fasciné comme un môme par leur existence, ce sont les mots, c’est comme ça que je suis. Je ne donne peut-être pas grand-chose de moi-même, c’est vrai, je me cache, c’est vrai, j’avance masqué, c’est vrai. Mais je ne fais de mal à personne. C’est de l’égoïsme, ça ? Peut-on vraiment, par égoïsme ou narcissisme, donner autant que j’ai pu donner à Alexandrine, que j’ai, disons-le, oui, disons-le, je le dis, que j’ai aimée ? Je suis humain, bordel, et je fais juste ce que je peux avec ce que je suis ! J’ai mon cœur, moi aussi, merde ! ».

Nicolas Fargues, J’étais derrière toi, pages 119-122. (ed POL).  Merci à ce trentenaire à l'écriture si alerte et révélatrice d'une génération qui ne m'est pas inconnue... Nicolas Fargues, je t'envie et te déteste, ton style est sous ma plume, et ne sort pas toujours comme on voudrait. Question de temps, promis, avant la crise des "quadra"... Merci aussi à ses Paloises anonymes qui n'ont jamais su qu'elles étaient dans la ligne de mire d'un déjeuner d'été près du Parlement de Navarre. C'est ainsi que vous êtes belles...

Merci à ce trentenaire à l'écriture si alerte et révélatrice d'une génération qui ne m'est pas inconnue... Nicolas Fargues, je t'envie et te déteste, ton style est sous ma plume, et ne sort pas toujours comme on voudrait. Question de temps, promis, avant la crise des "quadra"... Merci aussi à ses Paloises anonymes qui n'ont jamais su qu'elles étaient dans la ligne de mire d'un déjeuner d'été près du Parlement de Navarre. C'est ainsi que vous êtes belles...

montagne de verre, langue d'Oc et ville rose

Henri Troyat est mort, pourra-t-on réécrire "la neige en deuil" ? A voir celle qui enveloppe l'Ossau je ne crois pas. Pour une fois que "Jean-Pierre" ne se voile pas à ses intrépides montagnards (coquetterie des grands sommets ?), la vue necessitait certes des lunettes noires, mais pas pour cacher le deuil. En raquettes on peut "racketter" un des plus beaux endroits de la planète, en attendant le texte qui accompagnera ces jeux d'ombres et de lumières (il est arrivé, voir un peu + bas...). Même les avions jouent à cache cache avec les monuments (le dôme de l'Hôtel Dieu dans la ville "rause"). Le linge pend au vent d'Autan qui carresse les terrasses des capitoules. La langue d'Oc résonne et l'ail sort des fenêtres dominicales en effluves salvatrices. Le bonheur est dans le Midi, pas dans le pré !

La neige en deuil ressuscite l’homme

Serait-il possible d’être amoureux d’une montagne ? A voir le ciel océan sur cette neige camouflant la roche de sa blancheur immaculée, entre deux reprises de souffle sur la pente, oui. La montagne est une maîtresse femme qui annonce la couleur dès le départ : elle nous fait entendre qu’on va pouvoir en vivre, mais qu’elle peut aussi faire mourir. Matador fière et fidèle, de ses dents aiguisées elle se dresse, en appelant d’un sourire qui parfois se transforme en scie carnassière. La mangeuse d’hommes découpe le cœur et le corps de ses braves amants. Une pente religieuse... On y découvre alors la plus secrète des confidences. Celle du cœur de l’homme qui laisse entrevoir aussi son âme. Il peut s’y perdre, comme dans les draps d’une femme qui ne sait plus comment retenir le plaisir de celui qui la recouvre de ses vagues de désir. Marcher en montagne est un acte d’amour que seul celui qui sait donner peut recevoir. Ce plaisir est parfois solitaire, onanisme rocheux d’une solitude recherchée et éprouvée. Elle n’est pas une fin en soi. Le plaisir de la montagne ne prend sa véritable signification que partagé avec l’autre. L’ami, le frère, le confident qui éprouve lui aussi le miel de la rencontre, et l'essoufflement. Nul besoin d’être proche pour sentir le cœur battre la chamade. L’énergie seule fait vibrer les cœurs hors d'haleine.

Alors la maîtresse femme, la montagne fière et fidèle peut donner, en des instants très rares, le premier mot d’un vers. Ce premier mot est ‘amour’. Le dernier : ‘reviens’. Entre les deux, ni toujours, ni jamais. Mais un espace où le temps suspend sa course, dans un appel à la reconnaissance mutuelle. L’accord est parfait. L’échange sublime. La redescente se fait caresse, et renaissance.

« Les deux maisons » En ossalois, "Beost" signifie « les deux maisons ». Le château (abbaye laïque du XIIè siècle), et l’église.

J’entre dans la seconde et reste muet. Pas de paroles dans ce récit. Juste l’œil qui se rince du bain salvateur d’une lumière de fin de journée qui lèche la pierre. Le jaune paille et le vert de gris. Les vitraux jouent aussi au carnaval des couleurs sur les piliers froids. Ni Venise ni Dunkerque. Pas plus Rio ou Nice.

Juste « Beost ». Deux maisons pour deux yeux qui n’en croient pas leur vue.

Et la lumière fut… Qu’elle soit, pour toujours.

Quand j’s’rai grand, je serai un aviateur...

Airbus va mal. On le sait, on l’entend. Dans la ville « rause », à l’heure du déjeuner dominical, une tour de capitoul accueille un drôle de pique-nique. Le moscatel et le pâté coule dans la gorge et pique un peu. Des fenêtres ouvertes, une odeur d’ail sort en effluves régénératrices. La Navarre n’est pas loin, l’Aragon pousse sa corne. La Garonne parle la langue d’Oc. C’est alors que l’aéroplane approche de sa piste où il déversera ses étonnants voyageurs. Qui sont –ils ? D’ici on ne sait point. Boîte de conserve transportant ses sardines, sont-ils rouges tomates d’un séjour au soleil d’Afrique ? Ou pâles travailleurs revenant au port d’attache ? L’imagination sort son train d’atterrissage…

L’aéroplane croise alors, dans une curieuse perspective, la croix de celui qui dans son Ascension a tout attiré à lui. L’avion est probablement d’Airbus. Le moscatel est d’Espagne. Le pâté est aux cèpes. L’ail du comté tolosan. La croix du pays d’Oc. Le couteau de Nontron, ou de Suisse. La rue, Malcousina (qui signifie « mauvais cousin »). Les draps blancs caressent la brique rose. Le dôme est l’Hôtel Dieu.

Dieu ? Il joue de la guitare espagnole en crachant son haleine qui sent l’ail et le chorizo.

Voir, sentir, entendre, toucher, goûter. Tous les sens sont en alertes. C’est dimanche. Le jour du « seigneur », où les seigneurs aussi se reposent…

sur le fil du temps, la pensée du jour

"A force de mourir et de n'en dire rien, vous avez fait jallir, un jour, sans y penser, un grand pommier en fleur au milieur de l'hiver"

Jules Supervielle

/image%2F1527809%2F20151022%2Fob_c73004_sab-9651-r.jpg)