Que va devenir la bibliothèque personnelle de François Mitterrand ?

Les 29 et 30 octobre prochains sera vendue chez Piasa la bibliothèque personnelle des livres modernes de François Mitterrand. 683 lots, majoritairement composés de livres rares et magnifiquement reliés, aussi des autographes et des lettres de personnalités de l’histoire de la seconde moitié du XXe siècle. Il est cependant regrettable que cette exceptionnelle collection de l’ancien chef d’État soit disséminée dans la nature…

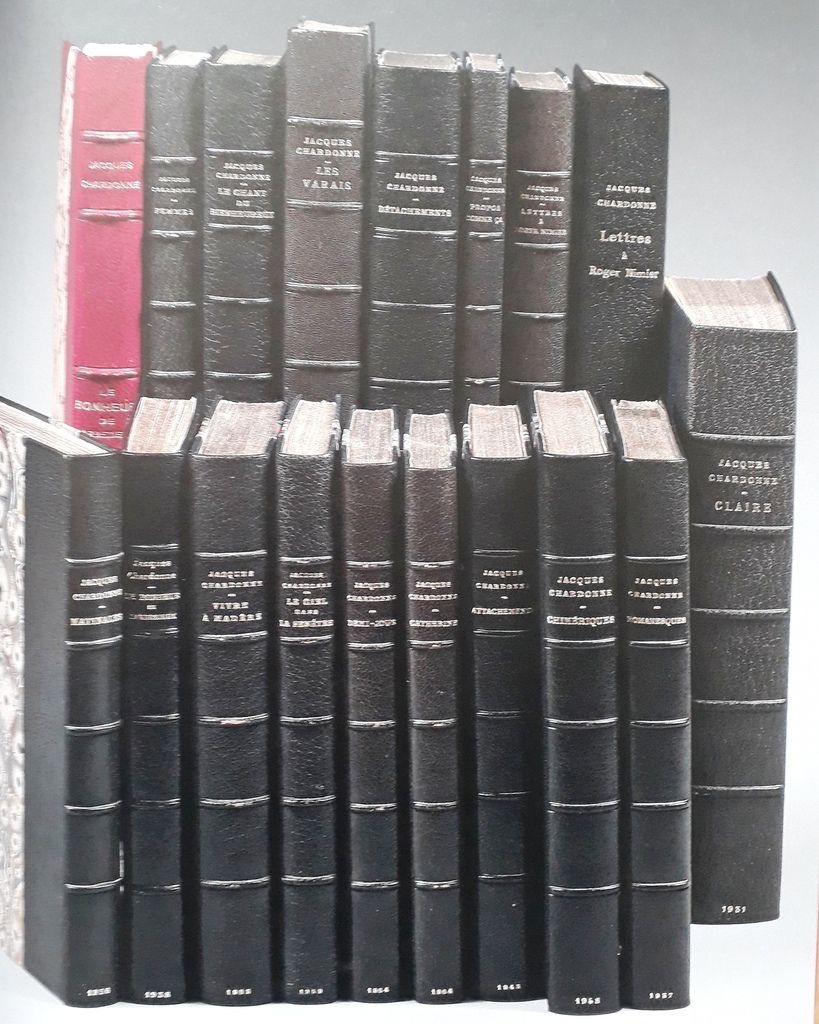

L’enfant de Jarnac, ancien élève du collège Saint-Paul d’Angoulême, puis pensionnaire des frères Maristes au 104 rue de Vaugirard, l’homme de « l’union de la gauche » qui le porta jusqu’à la Présidence de la République, aimait les écrivains de droite, ce n’est pas une découverte. De Maurice Barrès, dont il dira sur la plateau d’Apostrophes le 7 février 1975 « que la première page de La Colline inspirée, pour moi, est restée un chef-d’œuvre », jusqu’à Brasillach, Drieu La Rochelle, en passant par le catholique et révolutionnaire Léon Bloy, François Mauriac, Michel Déon, et bien sûr Jacques Chardonne, Roger Nimier, Paul Morand : c’est un véritable trésor de la littérature française du XXe siècle qui va être présenté aux enchères les 29 et 30 octobre prochain chez Piasa, à Paris dans le 8e arrondissement.

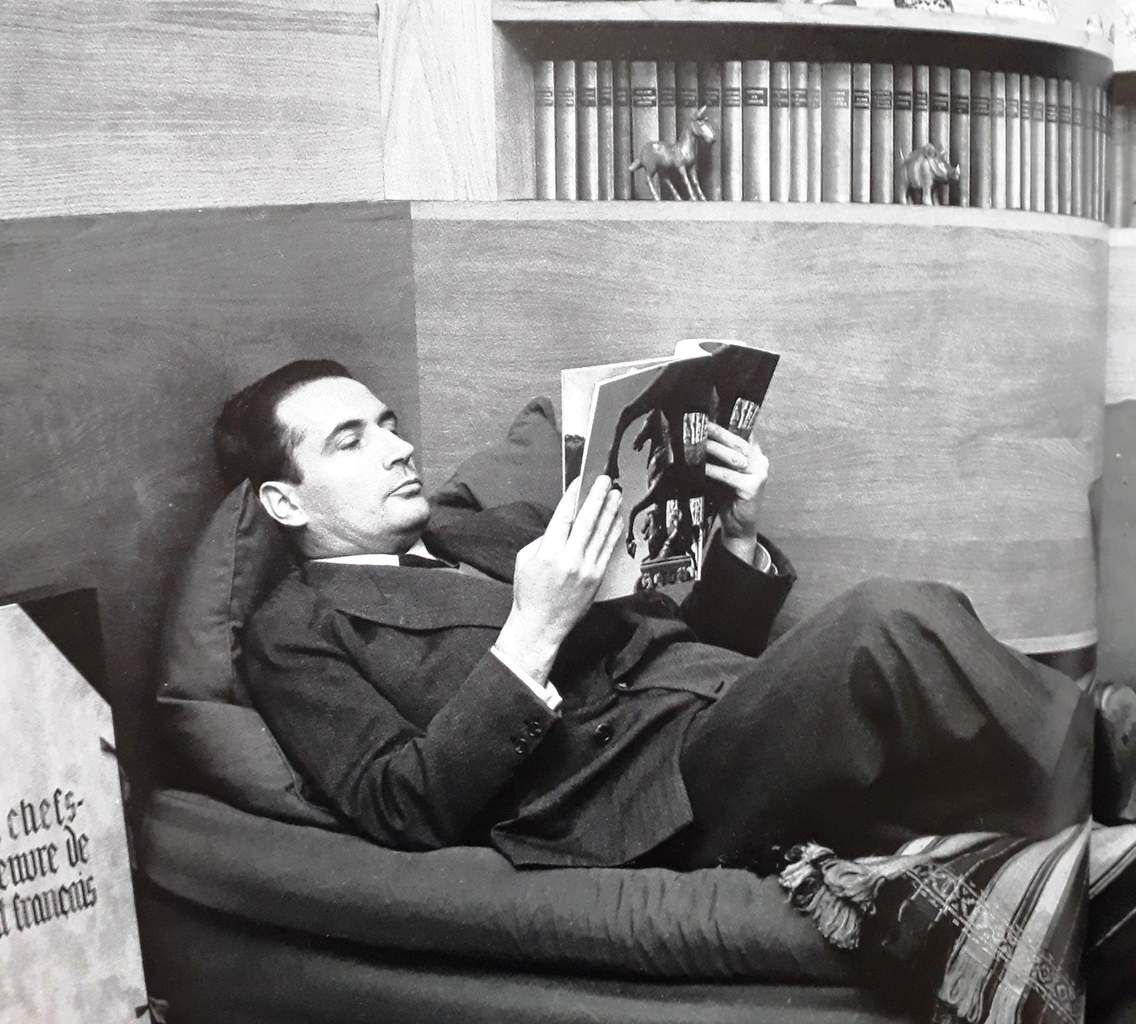

François Mitterrand était bibliophile. Un bibliophile averti même si on en juge par l’excellente qualité de ses choix, au gré de ses pérégrinations secrètes, pour s’échapper d’un quotidien dominé par la politique et les grandes questions nationales ou internationales liées à la Présidence de la République. Il arpentait les librairies du Quartier Latin et Saint-Germain (Gallimard boulevard Raspail ou Loliée notamment, rue de Seine), à la recherche d’exemplaire « de tête », ces tirages numérotés en très faible quantité, imprimés sur des papiers de haute qualité : Vélin, de Chine, de Japon ou de Hollande. Il les faisait relier avec de très beaux maroquins aux cinq nerfs sur la tranche par les meilleurs relieurs de Paris, parfois par Danielle Mitterrand elle-même qui a visiblement assuré une partie du classement, des fiches et du catalogue manuscrit de cet extraordinaire témoignage de la passion d’un homme, d’un Président de la République pour les livres, qu’on ne reverra sans doute pas avant longtemps…

En 1990 déjà, François Mitterrand avait fait don de sa bibliothèque de livres « usuels », de documentaires, à la bibliothèque Jean-Jaurès de Nevers. 20.000 ouvrages dont la moitié lui était dédicacés s’y trouvent, témoignage de sa passion.

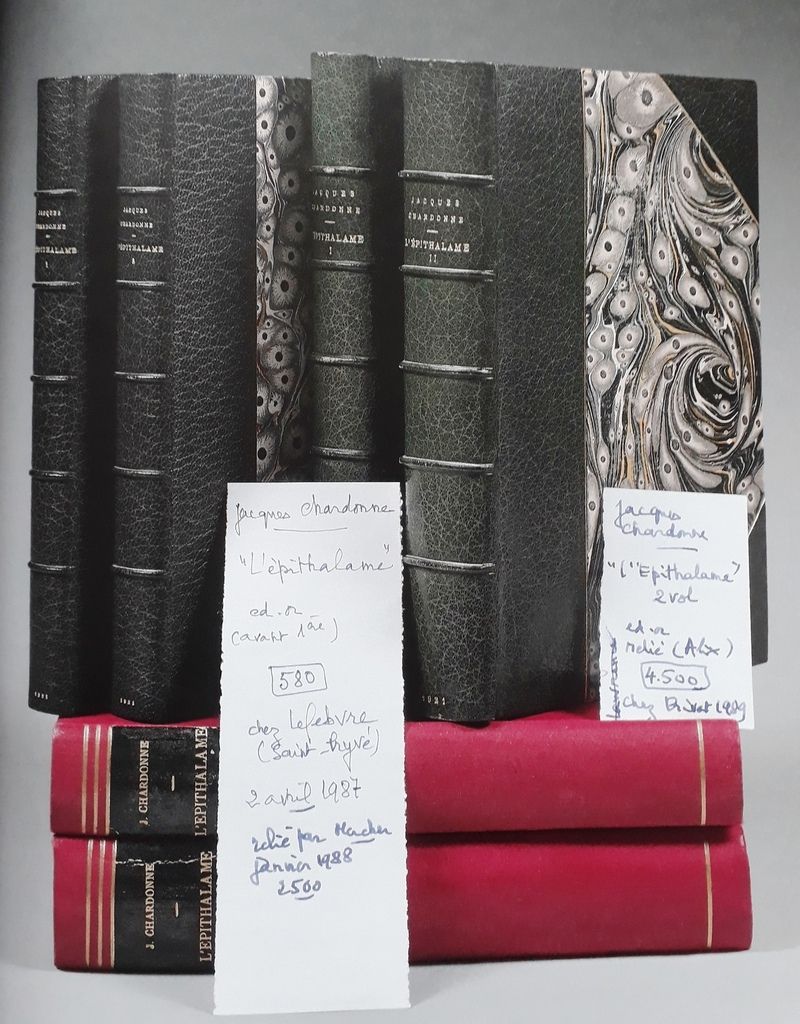

« François Mitterrand est un homme d’ordre » explique Jean-Baptiste de Proyart, libraire et expert, dans le catalogue de la vente Piasa qui à lui seul est déjà un trésor. « Les ouvrages de bibliophilie, eux, la leisure library, sont à Paris mais pas à l’Élysée. Danielle Mitterrand a pour eux aussi dressé un catalogue manuscrit sous forme de répertoire pour lequel elle a utilisé les mentions figurants sur les fameux petits papiers ». La majorité des livres comporte en effet « une marque de possession pleine de charme ». François Mitterrand avait pour habitude de découper une bande de papier verticale, sur laquelle il notait de sa célèbre écriture de couleur bleue, à la plume, le nom de l’auteur, l’endroit où il avait acheté le livre, son prix, la mention « ed. or. » s’il s’agissait d’une édition originale, la date exacte de l’acquisition et le nom du relieur si éventuellement il avait fallu le faire relier. Au dos de ces « petits papiers », on suit à la trace le parcours du bibliophile, de la « Chambre des députés », au « Palais de l’Élysée » en passant par le Sénat et « la Présidence de la République ».

Dans cette bibliothèque, de quoi faire s’évanouir de plaisir un passionné de littérature du XXe siècle : Hérvé Bazin, Michel Tournier, Louis Aragon, Blaise Cendrars, Malraux, De Gaulle, Mauriac, Léopold Sédar Senghor, Ernst Jünger, Milan Kundera, Françoise Sagan, Marguerite Duras, Albert Camus, Jacques Chardonne, Maurice Barrès, Gabriel Garcia Marquez, Julien Gracq, Marcel Pagnol, Gabriel Matzneff, Pierre Mendès-France, Jean d’Ormesson, Roger Nimier, Paul Morand, et Jacques Chardonne, bien sûr… Cet autre Charentais auteur du Bonheur de Barbezieux et des Destinées sentimentales, né à quelques dizaines de kilomètres de Jarnac dans une bourgade sensiblement de la même taille, Barbezieux, « une de ces bourgades endormies, qui fait pitié au Parisien quant il les traverse en voiture »… Il est probable qu’il ait fait siennes ses lignes de Chardonne dans Matinales : « Pour moi, la Charente est un songe, pays plus rêvé que réel (...). Avec les années, j’ai composé une Charente que j’aime. Ma terre natale m’est toute personnelle ; c’est ma création ». Cette bibliothèque d’un millier de livres est aussi la sienne.

F.S.

Des autographes et lettres inédites et rares qui vont aussi partir Dieu sait où !

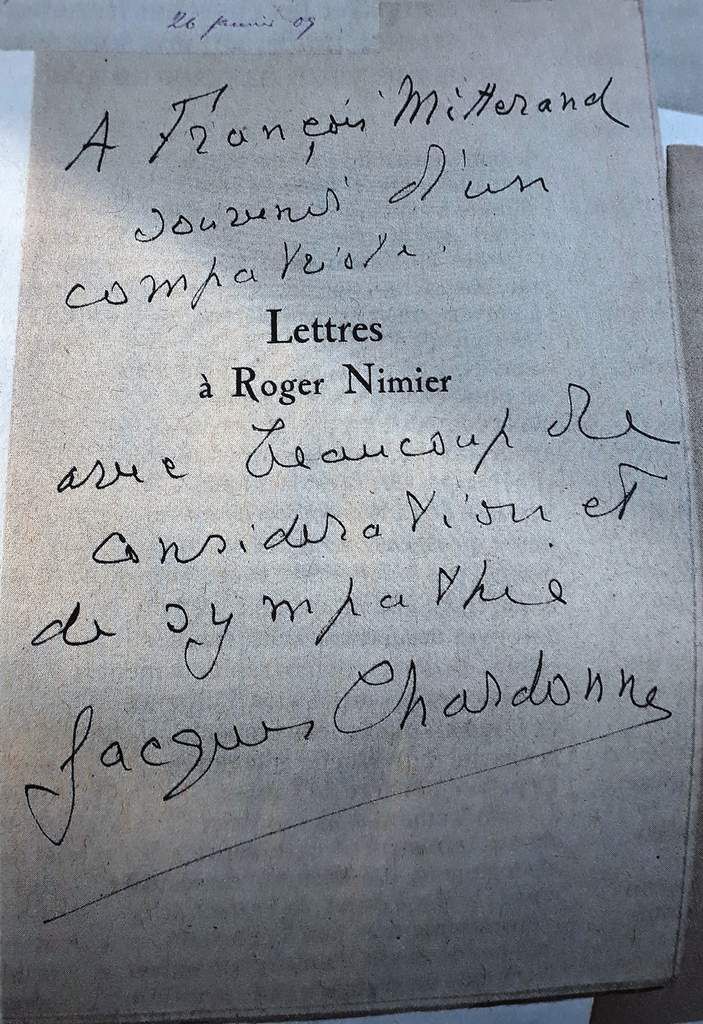

L’imposante collection d’ouvrages de Jacques Chardonne va se trouver disséminée à moins qu’un collectionneur n’acquière l’ensemble des lots mis à la vente ce qui nécessitera de mettre un joli chèque sur la table. Parmi les 28 lots présentés lots de cette vente Piasa, le n°145, Lettres à Roger Nimier chez Grasset en 1954 porte une dédicace de la main même de Jacques Boutelleau (son vrai nom), patron des éditions Stock : « À François Mitterrand, souvenir d’un compatriote, avec beaucoup de considération et de sympathie ». Mais aussi un envoi historique d’Albert Camus d’un exemplaire broché des Justes (Gallimard 1950) « en souvenir d’une juste cause ». La biographie de De Gaulle par François Mauriac en 1964 chez Grasset : « à François Mitterrand, qui ne sera pas d’accord, bien sûr ! ». Un des 12 exemplaires sur Whatman de l’introuvable Notre Jeunesse de Charles Péguy (1910) en édition originale acheté 20.000 francs en 1985 chez Coulet et Faure, coté 22.000 francs chez Loliée un an plus tard (mise à prix 8.000-12.000 €). Encore des manuscrits comme une lettre de Charles De Gaulle (lettre à Francisque Gay, fondateur du MRP) datant du 1er janvier 1956 ; une lettre de Flaubert à Ivan Tourgueniev au sujet de sa possible nomination à un poste de conservateur à la bibliothèque Mazarine) ; la lettre de Georges Marchais secrétaire général du PCF « Cher ami, je vous confirme l’accord de notre Parti avec les mesures dont nous avons convenu jeudi dernier à l’issue de notre rencontre » (4 janvier 1973) ; une lettre de Golda Meir ; des courriers de Shimon Peres en 1978-79 ; des autographes de Françoise Sagan ; de Saint-John Perse ; Philippe Sollers ; Milan Kundera ; Margaret Tchatcher ; Michel Tournier ; et… une carte de vœux de Léonid Brejnev en 1977.

Nos Batailles : Romain Duris, un père à mère

Le film de Guillaume Senez met en scène l’histoire d’un homme abandonné de sa femme se retrouvant seul du jour au lendemain avec ses deux enfants. Une inversion des rôles rare au cinéma, toute aussi rare que la très belle et touchante prestation de Romain Duris, qui trouve là probablement son plus beau rôle.

Nos Batailles commence comme un film de Stéphane Brizé : dans un entrepôt de vente en ligne, qu’il n’est pas difficile à identifier comme un géant actuel du secteur, qui finit par broyer les vies de ses ouvriers. Olivier (Romain Duris) est chef d’équipe, entre le marteau et l’enclume de ses collègues et la direction toujours prompte à augmenter les cadences, et à virer ceux qu’elle identifie comme les plus faibles. Syndicaliste, Olivier passe beaucoup de temps au travail. À la maison, Laura (Lucie Debay) « gère » l’intendance, et les deux enfants du couple. Vendeuse dans un magasin de vêtements, elle semble au bord de la crise, transparente, comme déjà ailleurs. Un matin dans la cuisine familiale, après avoir fait couler un café à son homme, elle l’embrasse avant qu’il ne parte au travail. C’est la dernière fois qu’ils se verront. Elle ne réapparaîtra jamais. Olivier se retrouve confronté à l’absence, aux pourquoi, à la gestion du quotidien avec ses deux enfants, aux choix des céréales du petit-déjeuner et des pulls à motif panda pour aller à l’école.

La dernière fois qu’on a vu une femme quitter le domicile conjugal dans un film, si on se souvient bien c’était Meryl Streep dans Kramer contre Kramer, de Robert Benton en 1979 avec Dustin Hoffman. En dehors de cela, on a plutôt de nombreux souvenirs de femmes quittées par leurs hommes, les laissant sur le carreau avec la maison, les enfants, le boulot, le chien, les lessives-courses-ménages et surtout la tristesse et l’incompréhension. Guillaume Senez renverse les rôles, ce qui n’est pas fréquent et lui a même posé quelques soucis avec les financeurs du film. Qu’importe, grâce à un scénario habillement ficelé coécrit avec Raphaëlle Valbrune-Descplechin, Nos Batailles fonctionne très bien, et l’on est rapidement plongé dans la lessiveuse que peut représenter une telle situation.

C’est surtout à Romain Duris qu’on le doit. Lui, l’adolescent désinvolte du Péril jeune en 1994, puis du triptyque étudiant post-adolescent, adulte en recherche et trentenaire indécis L’Auberge espagnole, Les Poupées russes, puis Casse-tête chinois de Cédric Klapish trouve là probablement son plus beau rôle. Celui où son éternel sourire naturel et charmeur dégainé en deux secondes se retrouve remisé derrière ses mâchoires serrées et un regard sombre qui dit tout de la faille qui vient de s’ouvrir sous ses pieds, et dans laquelle il semble être englouti comme une goutte d’eau dans l’océan. Il faudra quand même plus des deux tiers du film pour qu’il sorte enfin du déni, et verse ses larmes, le front contre le mur de la maison dont il peine désormais à payer le crédit. Sa sœur Betty (Laetitia Dosch) venue à son secours une dizaine de jours apporte aussi quelques scènes non surjouées et d’un naturel semi-improvisé pour autant très cadré dans la mise en scène.

À mi chemin entre chronique sociale et sentimentale, Nos Batailles dézingue les poncifs actuels sur la vie des couples hétérosexuels contemporains, et nous laisse sur le champ – de bataille – avec un joli goût d’avoir vu un bon film. C’est ce qui se dit à la sortie des salles, en tout cas…

Nos Batailles, de Guillaume Senez. Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch, Lucie Debay. 1h38.

François Mitterrand : "On lui aurait arraché les livres, il mourrait"

Extraits de l’interview d’Erik Orsenna dans Le Figaro du 9 octobre par Valérie Sasportas, au sujet de la vente aux enchères de la bibliothèque de François Mitterrand les 29 et 30 octobre prochains chez Piasa (Paris 8e).

« Notre bibliothèque est notre vraie maison et l’on peut toujours regretter la destruction de quelque chose qu’on aime. Et pour François Mitterrand, elle l’était plus que pour tout autre. Les livres étaient l’une de ses deux passions avec l’architecture. C’était pour lui son imaginaire, le squelette de sa pensée, son rythme, sa distance – son refuge et sa protection – face à l’actualité. L’emploi du temps d’un homme politique, et à fortiori d’un chef d’État, est haché sans arrêt. Les livres étaient pour Mitterrand son retrait. Je l’ai vu, lors de voyages, s’extraire ainsi du monde, des courtisans. Les livres étaient son recueillement au double sens de recueillir et de se protéger, le repli permettant de réfléchir et d’être soi. Comment peut-on se forger une opinion et organiser les changements dont la société a besoin, si on n’a pas ce repli ? La lecture est une co-création. Mitterrand se co-créait en lisant. En tant qu’écrivain lui-même, il était trop proche de ses livres pour s’en libérer complètement, avoir son style à lui. Mais on lui aurait arraché les livres, il mourrait ! ».

(…)

« Est-ce que dans les temps à venir, le pouvoir se dissociera du livre ? C’est un élément vertigineux pour nos démocraties. Le livre, c’est la réflexion, le temps et, encore une fois, la co-construction. Or, nos démocraties sont remise sen cause de tous ces points de vue : c’est de la consommation, de l’extrême rapidité et de la réaction. Et-ce qu’il peut y avoir une démocratie de l’immédiat ? La réponse est non. Par conséquent, la question posée par vos deux pages, en dehors de François Mitterrand, est absolument centrale : comment un dirigeant se forge-t-il une pensée et comment des citoyens se forgent-ils une opinion ? Voyez les derniers sondages des « vrais présidents ». Deux noms ressortent : De Gaulle et Mitterrand. Je suis frappé de voir que le temps de lecture diminue, qu’on le passe sur les écrans et que c’est du temps de moins avec soi-même. Est-ce une époque qui s’achève ? Remplacée par quoi ? Je suis alerté et passionné par la question de l’immédiateté. Et cette vente permet de se pencher dessus ».

Hier encore…

« Lorsque l’on tient, entre ses mains, cette richesse, d’avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesse ; il faut boire, jusqu’à l’ivresse, sa jeunesse. À 18 ans, j’ai quitté ma province, bien décidé, à empoigner la vie, le cœur léger, et le bagage mince, j’étais certain de conquérir Paris. Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Par la peur de te perdre et de ne plus te voir, par ce monde insensé qui grouille dans ma tête, par ces nuits sans sommeil où la folie me guette, quand le doute m'effleure et tend mon cœur de noir, j'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime… Nous nous sommes aimés, nos joies se sont offertes : dans le petit bois de Trousse-Chemise, la mer était grise, on l’était un peu, dans le petit bois de Trousse-Chemise, on fait des bêtises, souviens-toi nous deux… Laisse-moi guider tes pas dans l’existence, laisse-moi la chance de me faire aimer, viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse moi le rôle de te faire oublier… Nous nous sommes mariés par un jour de printemps, sans prêtre sans mairie sans amis ni parents, nous n’avions tout au plus elle et moi que 20 ans, mais un désir d’adulte brûlait nos cœurs d’enfants. J’ai mis mon complet neuf, mes souliers qui me serrent, et je suis prêt déjà depuis pas mal de temps, ce soir est important car c’est l’anniversaire, du jour où le bonheur t’avait vêtue de blanc, mais... viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Je sais qu’un jour viendra, car la vie le commande, ce jour que j’appréhende où tu nous quitteras ; je sais qu’un jour viendra où triste et solitaire en soutenant ta mère et en traînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert, je rentrerai chez nous où tu ne seras pas.

Un beau matin, je sais que je m’éveillerai, différemment de tous les autres jours, et mon cœur délivré enfin de notre amour, et pourtant, et pourtant… C’est drôle, c’que t’es drôle à r’garder, t’es là, t’attends tu fais la tête, et moi j’ai envie d’rigoler, c’est l’alcool qui monte dans ma tête, tout l'alcool que j'ai pris ce soir afin d'y puiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. Dieu que t'as changé en cinq ans, tu t'laisses aller, tu t'laisses aller.

Il faut savoir quitter la table lorsque l’amour est desservi, sans s’accrocher l’air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Que c’est triste Venise, au temps des amours mortes, que c’est triste Venise, quand on ne s’aime plus… Je n’aurais jamais cru qu’on se rencontrerait, le hasard est curieux, il provoque les choses, et le destin pressé un instant prend la pause ; non, je n’ai rien oublié... Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder ; si les mois, les années marquent souvent les êtres toi, tu n'as pas changé, la coiffure peut-être… Non je n'ai rien oublié. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarasate, j'ai pour me tenir compagnie, une tortue deux canaris, et une chatte...

Hier encore, j’avais 20 ans je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l’amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Par l'idée que la fin pourrait être un début par mes joies éventrées par ton indifférence ; par tous les mots d'amour qui restent en souffrance, puisque de te les dire est pour moi défendu. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis mon amour… »

Charles Aznavour

F.S. 5 octobre 2018

Un Peuple et son roi : l’histoire d’un peuple qui marche de la lumière vers l’ombre

La scène est à Versailles, le jeudi saint d’avril 1789. Louis XVI s’agenouille devant des enfants pauvres de Paris, et refait le geste du Christ : il leur lave les pieds, les essuie avec un linge noué autour de sa taille et les embrasse. Par ce geste, il montre plus la nature divine de sa monarchie que la générosité des Bourbon qu’il incarne… Le film se termine par l’exposition au peuple rassemblé place de la Révolution, aujourd’hui de la Concorde, de la tête coupée du roi. Le « bon peuple » de Paris danse la carmagnole. Le cinéaste peut crier : « coupez ! », à bon escient.

Un Peuple et son roi, nouveau film de Pierre Schoeller (auteur de L’Exercice de l’État en 2011) nous invite à la mort d’un monde et la naissance d’un autre, avec toutes les hésitations et maladresses que cela suppose. Avec toutes les énergies aussi, à commencer par celle, surprenante, de la lumière d’un soleil qui réchauffe, enfin. Quand les tours de la Bastille sont s’effondrent pierre par pierre – occasionnant la perplexité de l’Oncle (Olivier Gourmet) souffleur de verre dans le quartier de l’Arsenal – le soleil entre à plein poumon dans la rue où s’entasse « le peuple ». « J’ai vu le soleil, il m’a touché la main », admire Françoise (Adèle Haenel) à laquelle répond Basile (Gaspar Ulliel), vagabond proscrit : « J’ai vu le roi, il m’a touché la tête ». Ce roi, aussi gras que les côtes du peuple affamé son saillantes, gauche et lâche fuyant vers Varennes mais rattrapé et traîné illico dans Paris, contraint d’assister aux débats d’une assemblée nationale où à la tribune voltigent Robespierre (Louis Garrel), Marat survolté (Denis Lavant, formidable), Saint-Just, Barnave, Danton, et d’autres figures plus méconnues de la Révolution française qui débattent elles autour du four du maître verrier.

L’on sait gré à Pierre Schoeller d’éviter une évocation supplémentaire de la Révolution tout droit sortie des images d’Épinal. Mais réussit-il son pari à 16 millions d’euros, lequel sera probablement suivi d’un tome 2 sur les balbutiements de ce peuple « libéré du tyran » en projetant son sang à la vue de tous ? Peut-être, pas si sûr, enfin il faut voir. Cette réponse le cul entre deux chaises (à porteur) ne peut être tranchée aussi facilement qu’avec un coup de lame de Monsieur Guillotin. Pierre Schoeller a beaucoup lu, visiblement, s’entourant d’historiens spécialistes de la période, de toutes les chapelles. Sur le fond, Un Peuple et son roi oscille donc entre une lecture intentionnaliste à la François Furet, cherchant le compromis entre une culture totalitaire appuyée par l’avènement de la Terreur, favorisant l’émergence d’un moment libéral ; et une historiographie sociale d’inspiration marxiste qui sera notamment développée par Albert Soboul, thèses d’une prise de pouvoir de la bourgeoisie qui ouvrira la voie au capitalisme.

Sur la forme, à l’écran, cela se traduit par une galerie de portraits où chacun, à son niveau, tente d’apporter du grain à moudre à cette révolution naissante et dont personne ne sait au début où cela va réellement mener, dans des débats qui peuvent aussi bien se dérouler à l’Assemblée nationale que dans des clubs où participent aussi des femmes, qu’elles soient lavandières ou nourrices. Ça n’est d’ailleurs pas la moindre des qualités du film de Pierre Schoeller que de leur rendre cet hommage historique mérité et souvent trop oublié, les figures de la Révolution française se cantonnant généralement dans les deux extrêmes que sont Marie-Antoinette et Charlotte Corday… On regarde cette Révolution du point de vue de ceux qui l’ont faite, en faisant attention aux détails, à l’enchaînement des circonstances, en prenant grand soin des discours des députés et des chansons populaires des révolutionnaires.

De tout cela, Pierre Schoeller, avec un casting ébouriffant, mène Un Peuple et son roi en le faisant passer de la lumière aux ombres plus subtiles et inquiétantes de l’insurrection qui vient, qui est venue, et qui viendra encore, accouchant d’une Terreur qui n’est autre que le fruit de ce surgissement auquel on assiste depuis juillet 1789. Cette ombre au tableau prend deux formes : celle d’un cheval noir aperçu une première fois, indomptable, au manège royal qui sera transformé en siège de l’Assemblée nationale. La seconde vision furtive du sombre équidé est aux Tuileries, après un affrontement contre les gardes suisses, où on le voit hébété et perdu au milieu des cadavres. À ce cheval noir qui d’abord se cabre puis se laisse caresser le museau après le massacre répond le silence glacial d’un matin de janvier 1793, place de la Révolution, où le roi Louis s’avance vers son terrifiant destin dans lequel – il ne le sait pas encore – son peuple va le suivre… Aveuglé et sourd, comme l’Oncle qui perd la vue les yeux brûlés par la poudre, et Basile plongé dans le silence après un coup de fusil trop près des tympans.

F.S.

/image%2F1527809%2F20151022%2Fob_c73004_sab-9651-r.jpg)