etonnement

avant l'heure du laitier, nous avons rencontré...

Symphonie en sous sol

Salut à toi le Maghrébin, salut à toi le chauffeur, salut à toi le Portugais, salut à toi le technicien, salut à toi la tête de Turc, salut à toi la caissière, salut à toi le clandestin, salut à toi le Chinois, salut à toi le balayeur, salut à toi le rayonneur, salut à toi l’Africain, salut à toi l'endormi, salut à toi l’éboueur, salut à toi le Bohémien, salut à toi le jeune stagiaire, salut à toi le Brésilien, salut à toi la Tzigane, salut à toi le socialiste, salut à toi l’Indien, salut à toi le révolutionnaire, salut à toi le trotskyste, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le voyageur, salut à toi la prostituée, salut à toi le Libanais, salut à toi le routard, salut à toi le Porto-Ricain, salut à toi le travelo, salut à toi le clodo, salut à toi l’Américain, salut à toi le camionneur, salut à toi l’Israélien, salut à toi le facho, salut à toi le rachitique, salut à toi la fashion victim, salut à toi le maraîcher, salut à toi le boulanger, salut à toi la jeune maman, salut à toi l’adolescent, salut à toi l’animateur, salut à toi l’homme de couleur...

(il est 5h30, le métro d’une grande ville du Rhône résonne de Français-qui-se-lèvent-tôt)

boire un petit coup c'est agréable

22, v’là les…

Pourra-t-on bientôt ranger au registre des souvenirs le refrain « ah le petit vin blanc, qu’on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté… des quais du Rhône » ? Les fameuses berges de Lyon ont été rendues au peuple, sous la forme élégante et un brin bo-bo de pistes cyclables, de péniches transformées en guinguettes, de petites prairies bordées d’arbres, de terrains de pétanque, de jeux pour enfants et de gradins en pierres blanches d’où on peut admirer le soleil se coucher derrière Notre-Dame de Fourvières… Les berges sont rendues à la plèbe, et… aux légions de César (loué soit-il), qui sont là pour faire en sorte que l’ordre règne, avant toute chose.

Les dîneurs amicaux et autres joueurs de guitare sont prévenus : « il est interdit de consommer de l’alcool sur les gradins, sous peine d’une amende de 68 euros, ou de vidange du liquide prohibé dans les poubelles municipales ». Ce n’est pas moi qui le dit, mais les dix policiers municipaux, tout droit sortis d’un nouveau western, qui paradaient hier soir vers 19 heures. Heure de la sortie du boulot, pour l’ouvrier besogneux et son cadre en col blanc, pour l’étudiant fauché qui passe ses examens sous le brûlant soleil rhodanien, bref pour celui qui aspire à un peu de détente avant de retrouver ses pénates. Fi donc ! Adieu mauresque ou bière fraîche salvatrice ! Elles finiront dans les eaux du Rhône, où les poissons s’enivrent déjà de cette fête aussi imprévue que ridicule. Passons sur la remarque, fort judicieuse, d’un couple BCBG assis près de moi, avec deux verres amoureusement enlacés et au couleur d’un fin nectar du sud de la France (un beau rosé des Corbières) : « mais, m’sieur l’agent, ce n’est pas de l’alcool, c’est du vin ! ». Réponse de l’assermenté : « c’est pareil ! ». On ne badine pas avec l’amour, ni avec la paix publique, et la déclaration des fiancés passera donc par les fourches caudines d’un cow-boy qui confond encore l’anis et le raisin. Serions nous si loin du Beaujolais ?

En tout état de cause, et si il est probable qu’à des heures indues l’amphithéâtre se transforme en annexe de la rue de la Soif (mais où est la cavalerie à cette heure là ? me disait un ami lyonnais), à l’heure de la débauche : point de débauchage avec un petit verre, même pour agrémenter les serments d’amour.

On nous avait prévenu que la société avait besoin de changement, que l’autorité et l’ordre allait régner. Qu’il était fini, le temps des vendanges. Qu’après la fête, le boulot. Nous voici contrains, comme le petit empereur, au pain sec et pire : à l’eau ! Bacchus va se retourner dans sa tombe, et avec lui des générations de pinardiers reposant six pieds sous terre dans la vallée du Rhône…

Bientôt une petite étiquette sur les uniformes, où l’on pourra lire : « l’abus de forces de l’ordre peut devenir dangereux pour la santé » ?

bou-qui-niste !

des livres, des mots

Une personne, dont je tairai le nom mais ce n’est pas trop difficile car elle s’est abritée derrière l’anonymat, m’écrivait récemment dans un mail ses impressions partagées quant à la contemplation des « petites choses de la vie », cette « mode actuelle de s’attendrir sur le quotidien des gens de peu, de sorte qu’il faudrait que tous ces écrivains et chansonniers s’associent dans une sorte de club des joies simples ». Je cite.

Répondant à cet inconnu masqué par un pseudo et une adresse mail fantoche (dois-je encore préciser qu’il peut s’agir d’un féminin ?), « que j’étais bien d’accord avec lui (elle), mais que je n’obligeais personne à venir lire ces textes sur mon blog », il (ou elle donc) me répondait de nouveau que c’était « la simple curiosité qui le (la) poussait à venir le visiter ». Dont acte.

La curiosité : c’est au nom de cette même maladie que je m’autorise à décrire, par le biais d’histoires simples, ces bouts de phrases saisies au vol, ces images, véritables passagères clandestines et sans papiers tombant dans l’œil du piéton « lambda » ou du cycliste urbain. Ces instantanées ou ces tranches de vie qui ne me laissent pas indifférent, au nom même de cette curiosité maladive et au sens de la mise en scène de ce qui reste, d’ordinaire, invisible. Le spectacle du monde, pour être emphatique. Ou, reprenant les mots de l’écrivain argentin Jorge Luis Borges : « je suis le seul spectateur de cette rue. Si je cessais de la voir elle mourrait ».

C’est ce qui m’amène à vous faire le récit suivant, dont je n’ai, pour une fois, que très peu enjolivé la réalité. Elle m’était livrée toute entière sous sa forme brut, il n’y avait qu’à écouter, voir, et ressentir la comédie humaine. Je dirai même mieux : la contempler.

J’ai dû freiner sec pour stopper mon vélo dans cette rue en pente. Une rue répondant au nom évocateur de « Beauvoisine ». Une délicieuse association de mots, un décalage verbal sans accrocher l’oreille autrement que par le claquement du masculin « beau », et du féminin « voisine ». Les repères brouillés.

J’ai freiné sec, car une échoppe m’a forcée à le faire. Avant de voir ce qui se tenait à l’intérieur de la vitrine, c’est d’abord un cri qui m’a fait tourné la tête : le propriétaire d’un chien tirait sur la laisse du cabot en criant « non ! non ! NON ! », car le meilleur ami de l’homme était en train de se soulager sur des cartons contenant des livres, disposés sur le trottoir selon une anarchie organisée par le libraire lui même. Et puis j’ai vu la vitrine. Et surtout, aperçu l’intérieur. La caverne d’Ali Baba existe, je l’ai rencontrée. La bicyclette sur sa béquille, je m’approche de l’entrée, exiguë, et découvre l’antre de la littérature d’occasion rouennaise : le bouquiniste Joseph Trotta. On dit parfois, de certaines caves à vin de la région de St Emilion, qu’on peut y faire un « signe de croix » en rentrant à l’intérieur. Je l’ai entendu également de la bouche de quelques viticulteurs cognaçais, parlant même du « paradis » pour nommer les chais de vieillissement de leurs précieuses eaux de vie (autre expression délicieuse, vous en conviendrez…). Si tenté qu’une librairie d’occasion puisse être un temple, ou une église, ou une chapelle, on pourrait faire la même chose au 148, rue Beauvoisine à Rouen. Inimaginable. Le cou peut souffrir d’un torticolis en découvrant l’ordonnancement de la boutique : des livres par centaines, par milliers, dans un amoncellement, un fatras, un empilement serré, jusqu’au plafond lui même, couvert d’affiches. Dans une pièce que vous et moi considéreriez comme un salon ou une salle à manger, des tonnes de livres, par colonnes de quatre mètres de hauteur. Le bureau de Gaston Lagaffe, mais sans le courrier en retard, juste des livres. Des murs entiers. Des livres de poches, des livres brochés, des partitions musicales, des revues, des manuels de savoir vivre du XIXè siècle (dont un excellent : « manuel de savoir vivre des adolescents » que j’avais envie d’envoyer à quelque candidat à l’élection présidentielle…), des livres d’art, des romans, des essais, des livres d’histoire, bref, tout, dans le désordre, et parfois dans un agencement que seul probablement son propriétaire doit maîtriser. J’étais sans voix, paradoxe dans ce qui ressemblait à la "Jérusalem" des livres, la « Mecque » des mots.

Mais ce n’est pas tout… Dans le couloir d’entrée, qui servait aussi de pièce principale, je ne pouvais avancer plus à fond dans ce lieu : un homme, claudiquant avec sa béquille, voulait sortir au moment où j’entrais. A moins de déplacer deux ou trois piles d’une centaine de livres, impossible de se retourner ou de passer à deux de front. Comme l’homme avait des difficultés pour se déplacer, et que moi je n’en ai pas, j’ai reculé (impossible de faire demi-tour) dehors, et j’ai attendu qu’il sorte. Je dis bien attendu, car il a mis le temps, son handicap le gênait vraiment.

Là, sur le trottoir, s’engage un dialogue aussi savoureux qu’inattendu, car en plus de difficultés à marcher, l’homme, d’une bonne quarantaine d’année (mais il faisait plus que son âge), avait des problèmes d’élocution.

- « excusez-moi, monsieur, de vous avoir fait attendre, mais ces chaussures orthopédiques ne me vont pas, et j’ai encore du mal à me déplacer », dit-il, en se tordant la bouche pour s’exprimer. Je lui réponds qu’il n’y a aucun problème, je ne suis pas aux pièces, et que de toute façon, vu la taille du couloir, on n’a pas le choix ! Et là, l’homme se met à me raconter son accident cérébral, trente-cinq mois plus tôt, qui le laissait hémiplégique, et surtout sans parole pendant trente jours.

- « vous vous rendez compte ? Un mois sans pouvoir parler, et sans savoir si je reparlerai un jour ! Mais je n’étais pas sourd, j’entendais les médecins qui se demandaient si je retrouverais la parole… Et je ne pouvais rien dire ».

J’opinais du bonnet, ne sachant pas comment réagir autrement que par un « hum, hum » un peu gêné, que dire dans ces cas là ? Il ne me laissa pas longtemps dans l’embarras :

« alors depuis que j’ai retrouvé la parole, j’en profite d’une autre manière, j’ai envie de parler. J’ai envie des mots ! C’est pour ça que je viens ici, car ils sont là, les mots… »

Ca tombe sous le sens. Ou sous le charme, c’est selon. Des milliards de mots silencieux retirés entre les milliards de pages agglutinées dans cette librairie, il fallait que quelqu’un les disent, à voix haute. Quoi de mieux qu’un ancien muet sur le chemin de la rémission pour les faire entendre ? Un ancien muet cabossé et claudiquant sur ses trois jambes. Il fallait encore que quelqu’un entende ça…

Après les remerciements polis d’usage chez les hommes de parole, nous nous sommes quittés sur ce trottoir, en bons voisins (je n’habite pas le quartier), et je me suis enfoncé dans le fameux couloir sombre aux odeurs de livres moisis, de poussières de reliures pleine peau, à l’encre surannée. Dans un recoin, un homme fredonnait une partition de Litz : il était assis sur une pile de livres, pas moyen d’y loger une chaise, ou même un tabouret. Au fond, un rideau crasseux semblait cacher l’entrée d’un infra-monde. J’étais intrigué : la boutique continuait-elle encore derrière ? Une caverne secrète rejoignait-elle le pays des livres et des mots ? Un mausolée à la gloire des auteurs ? Y avait-il une salle de lecture, où quelques aficionados triés sur le volet avaient leur carte de membre du club ?

Rien de tout cela : ma curiosité fut satisfaite, lorsque j’ai vu sortir de là un homme barbu, chevelu, coiffé d’une sorte de béret à l’envers et vêtu d’une chemise d’un bleu douteux : le libraire en personne, ogre des contes pour enfants, cow-boy des bouquins, alchimiste des pages jaunies, flibustier des revues écornées. Il me regarda, saisit mon étonnement, y devina probablement une question, et dit :

- « samedi prochain, il y a une vente spéciale : je vends des livres à dix euros le mètre. J’ai vingt-sept caisses à écouler, alors vous pouvez y aller hein ! »

Des livres au mètre… Je connaissais la bière au mètre (ou le pastis, vers Toulouse), le tissu au mètre, mais les livres au mètre, on ne m’avait jamais fait le coup.

Le poids des mots a désormais son unité de mesure : le mètre. Il tapisse les murs et le plafond de cette antre de la culture, duquel j’ai fini par m’arracher, l’expression est encore faible. « Amen », est le seul mot qui me soit venu alors.

(pour Martine I., la plus occitane des libraires d'Angoulême. Si tu ne ranges pas ta boutique, tu finiras comme lui !)

"en allant à l'école, nous avons rencontré..."

Un héros en pull-over

« En avril, ne te découvre pas d’un fil », qui n’a pas déjà reçu ce conseil avisé de nos grand-mères ? Les petits matins d’avril à Rouen sont très bleus et inondés de soleil, mais aussi très frais : le vent du nord fait de la résistance. Le petit garçon qui attendait que sa maman ouvre la porte de la « Twingo » portait un sac d’école sur le dos. Il devait avoir neuf ans, pas plus. Il était dehors, peu avant huit heures, vêtu d’un simple pull-over rouge à grosses côtes. Sa mère, quadragénaire pressée et préoccupée, lui dit en constatant qu’il n’avait rien d’autre sur lui : « tu ne mets pas de manteau ? Il fait frais pourtant, chéri ». Le gamin répond, moitié assuré, moitié inquiet : «ben non, je n’ai pas froid », comme si il craignait que l’autorité maternelle ne l’oblige à retourner à la maison chercher de quoi se couvrir. La porte de la « Twingo » s’ouvre et l’enfant monte avec son cartable, et le pull.

Il part à l’école en pull… Non madame, bien sûr que non il n’a pas froid ! Même si il ressent un peu la fraîcheur que son audace doit lui fait assumer (il ne faisait vraiment pas chaud), votre petit garçon ne veut pas du manteau qui pourtant ne serait pas superflu. Il n’en veut pas, car il veut aller à l’école en pull, c’est tout. D’abord parce qu’on est mercredi et que le mercredi il n’y a qu’une demi journée, alors si il a froid vers midi ce n’est pas grave, il rentrera de toute façon à la maison se réchauffer devant les dessins animés de l’après midi, avec une bonne tartine de chocolat. Et puis surtout, le petit garçon part à l’école en pull-over parce que c’est pour lui le début d’une aventure ! Une liberté qui se conquiert peu à peu, comme si il enfreignait la loi maternelle et hivernale, le diktat de la météo qui nous fait enfiler ces grosses doudounes ou blousons en draps de laine, dans lesquels, c’est bien connu, on est boudinés et mal à l’aise. Le petit garçon part en pull car c’est un petit homme et il veut que ça se sache ! Il sait aussi que ses copains feront pareil, ils l’ont dit hier à cinq heures en quittant la cour : « eh ! machin ! demain, tu viens en pull, hein ?On vient tous en pull, il fait beau ! ». Lui était rentré un peu inquiet, il se demandait si il aurait l’autorisation de le faire, si ça mère n’allait pas lui dire : « ça ne va pas non ? Tu as vu la température ? Tu veux être malade avant les vacances ? ».

Arriver en pull à l’école au début du printemps, c’est l’assurance de commencer tout de suite une partie de foot ou de contrebandiers sans avoir à porter son manteau dans la classe, où il perdrait du temps et où, peut-être, l’instituteur lui demanderait : « tiens Clément bonjour, tu tombes bien, n’enlèves pas ton manteau, va plutôt me chercher des craies chez Mme Dufour pour la classe de tout à l’heure, car il n’y en a plus et j’ai oublié d’en prendre », ce qui le ferait passer pour un fayot aux yeux de ses copains et surtout il raterait la composition des équipes.

Arriver en pull à l’école au début du printemps, même si en effet le temps est frisquet, c’est l’assurance de faire « comme si j’habitais en ville », privilège de ceux qui n’ont que quelques centaines de mètres à faire pour retourner chez eux, si par hasard le temps venait à changer, le privilège honteux des externes qui rentrent manger chez maman et ajustent en toutes circonstances leur tenue aux caprices de la météo : il pleut le matin, manteau ; il fait beau l’après midi, je viens en pull… Le demi pensionnaire doit quant à lui assumer les choix fait depuis la veille en regardant la météo après le journal télévisé et ce jusqu’au lendemain soir, avec le risque d’avoir trop chaud, ou trop froid. Rendez-vous compte le temps que cela représente pour l’enfant de neuf ans : prévoir à 24 heures… ! Un monde.

Aller à l’école en pull au début du printemps même si il fait encore frisquet, c’est surtout l’occasion pour le petit garçon de passer pour un héros : « ça assure », le coup du type qui n’a pas peur d’avoir froid ou de se mouiller, ça épate les copains (ceux qui n’ont pas osé) et surtout les filles, encore emmitouflées dans des duffle-coat Cyrillus, Tex ou Soft Grey, avec un chèche multicolore trop grand enroulé trois ou quatre fois autour de leur cou fragile. Pfff… les poules mouillées.

Quand on est un petit garçon de neuf ans dans la cour de l’école, en pull-over au début d’un beau printemps mais frisquet, on préfère cacher sa chair de poule en tirant maladroitement sur ses manches plutôt que de montrer qu’on est pas une graine de héros. « Tu ne mets pas de manteau ? Il fait frais pourtant, chéri », disait la maman de ce petit garçon en montant dans la voiture. Non, madame, il ne le met pas car votre fils a changé : en manteau c’est votre petit garçon. En pull-over c’est un homme.

Et en cravates, c'est pas mal non plus... Ces héros-là viennent de Bangalore (Inde), de l'orphelinat Don Bosco. Les demoiselles n'ont qu'à bien se tenir !

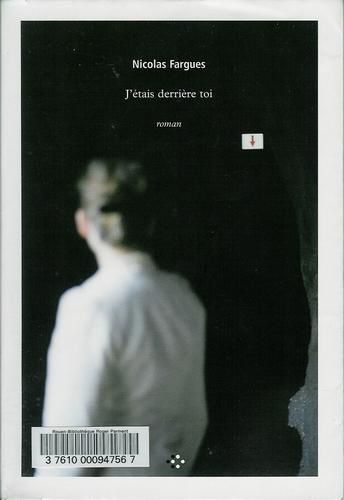

"ero dietro di te"

J’étais derrière toi

« C’est dans la trentaine que la vie m’a sauté à la figure. J’ai alors cessé de me prendre pour le roi du monde et je suis devenu un adulte comme les autres, qui fait ce qu’il peut avec ce qu’il est. J’ai attendu la trentaine pour ne plus avoir à me demander à quoi cela pouvait bien ressembler, la souffrance et le souci, la trentaine pour me mettre, comme tout le monde, à la recherche du bonheur. Qu’est-ce qui s’est passé ? Je n’ai pas connu la guerre, ni la perte d’un proche, ni de maladie grave, rien. Rien qu’une banale histoire de séparation et de rencontre ».

« Et puis, je ne veux pas me la jouer j’y suis pour rien, mais, à chaque fois, ce sont les femmes qui sont venues me chercher. Moi, je te jure, je n’ai jamais dragué personne. Le coup de foudre, ce truc dont on te dit qu’il te scotche sans laisser aucune place à la distance, je crois que je ne sais pas ce que c’est, au fond. Je connais l’état d’attente amoureuse, de manque, je connais l’euphorie amoureuse, je connais la souffrance due à l’absence, je connais tous ces symptômes-là, mais le coup de foudre, peut-être pas. Je sais, par contre, l’avoir éveillé chez pas mal de femmes. C’est peut-être cela, d’ailleurs, qui m’a toujours mis dans une subtile position de force dans le couple : le fait que, dès le début, je n’ai jamais redouté d’être quitté, allant parfois même jusqu’à le souhaiter secrètement pour pouvoir respirer. Je suis un homme libre contrarié, je le répète. Mais pas un salaud. A chaque fois, à chaque femme, je te jure, je me suis toujours montré très poli, très amoureux, et elles n’y ont vu que du feu. D’ailleurs, celles qui ont eu le cran de venir me chercher, elles se comptent sur les doigts d’une main. Et à chacune, j’ai répondu oui à chaque fois, tellement je lui étais reconnaissant d’avoir fait le premier pas. A chacune j’ai dit : « tu es la femme de ma vie. » Et, je le répète, à chaque fois, ce ne sont pas que des mots, c’est pour la vie que je m’engage, à chaque fois je mets le paquet. Je préfère me forcer un peu, mentir, me faire passer pour un être exceptionnellement épris et disponible au risque d’y engager ma vie, sans chercher à tout prix à me protéger, plutôt que de ne laisser dès le départ aucune place à l’illusion, plutôt que de rester sur mes gardes et de ne provoquer aucune passion. Je ne suis pas fait pour l’amour raisonnable, je ne supporte pas la tiédeur, la médiocrité et la prudence. Ou, soyons, franc, je ne supporte pas de ne pas susciter la passion, question d’ego. Je suis fait pour des relations de totale intimité avec les femmes, d’exclusivité mutuelle, sans quant-à-soi. Et, pour cela, il y a un prix à payer. C’est comme ça : à chaque fois, je repars comme en quarante et j’assume, il n’y a rien à faire. Est-ce si mal que ça ? Est-ce qu’on peut appeler ça aussi de l’amour ?

Et puis non, je suis désolé, à ma façon, je sais aimer, j’aime les femmes. Et, d’un point de vue plus général, j’aime les gens, je te jure. Je ne donnerais pas ma chemise, c’est vrai, je n’accueillerais certainement pas toute la misère du monde dans ma maison, c’est sûr. Mais j’aime faire plaisir, j’aime que les autres soient contents, je n’aime pas décevoir. Je suis disponible, patient, calme, généreux et de bonne humeur, ce sont mes qualités. Je sais mettre mes préférences de côté pour faire passer d’abord celles des autres, je t’assure, j’ai cette capacité-là. Je ne suis pas mesquin, je n’ai jamais emmerdé personne. Seul un être exceptionnellement narcissique peut avoir ces qualités-là, je suis d’accord. Je reste peut-être superficiel dans mes rapports avec les autres, d’accord. Mais je les respecte et je ne leur fais, somme toute, que du bien. L’histoire de personne ne m’est indifférente, même celle des cons et des chiants objectifs. J’ai lu quelque part ces mots à propos de je ne sais plus qui : Indifférent mais fasciné. Voilà, c’est exactement ça : sans illusions sur les choses et les gens, mais fasciné comme un môme par leur existence, ce sont les mots, c’est comme ça que je suis. Je ne donne peut-être pas grand-chose de moi-même, c’est vrai, je me cache, c’est vrai, j’avance masqué, c’est vrai. Mais je ne fais de mal à personne. C’est de l’égoïsme, ça ? Peut-on vraiment, par égoïsme ou narcissisme, donner autant que j’ai pu donner à Alexandrine, que j’ai, disons-le, oui, disons-le, je le dis, que j’ai aimée ? Je suis humain, bordel, et je fais juste ce que je peux avec ce que je suis ! J’ai mon cœur, moi aussi, merde ! ».

Nicolas Fargues, J’étais derrière toi, pages 119-122. (ed POL).  Merci à ce trentenaire à l'écriture si alerte et révélatrice d'une génération qui ne m'est pas inconnue... Nicolas Fargues, je t'envie et te déteste, ton style est sous ma plume, et ne sort pas toujours comme on voudrait. Question de temps, promis, avant la crise des "quadra"... Merci aussi à ses Paloises anonymes qui n'ont jamais su qu'elles étaient dans la ligne de mire d'un déjeuner d'été près du Parlement de Navarre. C'est ainsi que vous êtes belles...

Merci à ce trentenaire à l'écriture si alerte et révélatrice d'une génération qui ne m'est pas inconnue... Nicolas Fargues, je t'envie et te déteste, ton style est sous ma plume, et ne sort pas toujours comme on voudrait. Question de temps, promis, avant la crise des "quadra"... Merci aussi à ses Paloises anonymes qui n'ont jamais su qu'elles étaient dans la ligne de mire d'un déjeuner d'été près du Parlement de Navarre. C'est ainsi que vous êtes belles...

à nous de vous faire préférer le train

sommeil à grande vitesse

Dans l’atmosphère ouaté d’une rame de TGV. Il est tôt ce dimanche, et le monstre de fer et d’électricité file à

Le temps suspendu, mais à grande vitesse…

(je vous écris du plus lointain de mes rêves...)

Un matin ordinaire dans un train de banlieue de Bombay

Jeudi 7 septembre, 6h20, Andheri Station :

J’achète mon ticket. L’audace commence à venir : je prends la « deuxième classe ». 8 roupies pour 22 km. Soit environ 14 centimes d’euros. A côté du guichet, les gens dorment à même le sol, vaguement enroulés dans des guenilles. Une famille (père, mère et un enfant). Sur le quai, au niveau du repère « première classe », deux vieux, homme et femme. Sur un très gros sac blanc dont j’ignore le contenu : un jeune homme. Sur une banquette de seconde classe : une femme.

Un autre sentiment étrange et nouveau vient à moi : il est très tôt le matin, je me rends à la gare CST de Bombay prendre un train pour Bangalore, et je n’arriverai pas le soir même. Seulement le lendemain matin, après plus de 24 heures pour parcourir les 1000 km.

C’est parti, le train de banlieue démarre… Je regarde par la fenêtre ce qui se passe dehors. Ce n’est pas difficile : il n’y a pas de vitre… Juste des petits barreaux.

6h30, Santa Cruz : un homme est accroupi près d’une tombe, c’est un petit cimetière (gare de Sweri). La veille je me demandais ce qu’ils faisaient de leurs morts. Ils ne partent pas tous en fumée visiblement. Le long de la voie, des bidonvilles. Des hommes accroupis font leurs besoins devant tout le monde. A côté d’eux, un petit seau d’eau pour la « douche indienne ». D’autres se brossent les dents (en même temps !). Certains vont à pied le long des voies. Nouvelle gare, encore des hommes accroupis le long de la voie. Ils regardent passer le train, ne semblent pas gênés.

6h50, Coton Green : des enfants montent et vont à l’école. Uniformes impeccables, cheveux attachés pour les filles, cravates pour les garçons, même les plus jeunes ! La lumière ce matin est très belle, c’est le premier matin depuis mon arrivée sans les trombes d’eau de la mousson. C’est surréaliste : ces gosses sortent du bidonville juste à côté, et ils portent des chemises mieux lavées et repassées que la mienne.

En face de moi : un jeune couple s’assoit. Je me demande quel âge ils ont. Vingt ans tout au plus, difficile à dire, souvent les Indiens n’ont pas un âge très facile à deviner. Elle porte un sari bon marché mais impeccablement propre et noué avec classe. Lui est vêtu d’un tee-shirt orange à manches longues. Il y a même la marque du pli de repassage ! Ils jouent avec leurs mains, entrelacent leurs doigts, en me regardant écrire sur mon carnet. Ils rient un peu. Est-ce de moi ? De mon stylo vert ? (pas fait exprès cette couleur, mais mon stylo plume a trop souffert de la chaleur et de l’humidité ces derniers jours !) Du carnet ? Parce que je suis chauve ? (il y a très peu de chauve en Inde, pour ainsi dire aucun, ça excite donc la curiosité !). La jeune fille a de très beaux yeux noirs et un visage rond, régulier. Lui a une petite barbiche et un petit bonnet de musulman. Je les trouve beau, j’essaie de les regarder le plus discrètement possible. Ils ont l’air de s’aimer et semblent perdu dans ce wagon bondé qui brinqueballe dans un fracas métallique. Les sentiments qu’ils partagent avec leurs mains tranchent avec le décor. J’ai envie de leur parler, mais aucun son ne vient, et j’ai peur qu’ils ne me comprennent pas, autant que le contraire d’ailleurs. L’anglais ici est difficile, à cause de l’accent, le leur et le mien, et je manque d’habitudes. Ils descendent avant CST. Je pense que ce sont des étudiants, ils portent un grand cahier sous le bras.

Des gamins montent encore, voici des filles en uniformes vichy bleus !! On dirait presque une sortie de messe à Versailles…

Avant de traverser une rivière dont l’odeur de pourri m’assaille depuis 300 mètres : un autre bidonville. Juste à côté du quai (Bandra Station). Une petite fille est accroupie sur une planche qui traverse un tas d’ordures. Elle doit avoir 5 ans tout au plus. Elle regarde les autres enfants qui vont à l’école. Pourquoi n’y va-t-elle pas ? Elle est presque nue. Tout va très vite, le train redémarre déjà. J’ai dans l’œil, aujourd’hui encore, l’image de cette gosse qui commence sa journée à 6h30 du matin sur un tas d’ordure dans un bidonville d’un quartier de Bombay. Je pense aux jeunes de France qui se réveillent à peine, et qui râleront pour aller au collège 5 minutes après. Je n’ai pas envie de leur donner des claques, juste de les emmener ici, pour voir, et sentir… Car le train passe maintenant sur la rivière dont j’ignore le nom. Mais vu la couleur de ses eaux, et l’état de crasse, elle ne doit pas en avoir. Impossible de décrire l’odeur : je n’ai jamais senti ça avant en Europe. Un mélange de cadavre et d’œuf pourris, de merde animale et humaine, d’humidité moisie. Quelque chose de très âcre. Horrible.

Une femme sans jambes traverse le wagon, elle se traîne sur un petit chariot qu’elle fait avancer avec des poids… Je n’en crois pas mes yeux. Je ne vis pas un film, mais dans la réalité.

7h05 : j’arrive à CST Station, largement en avance. Ca grouille de partout. Des odeurs de café et de thé au lait. De pains chauds, de curry, d’épices : les « samosas » sortent des friteuses. Dans l’aire d’attente, des familles dorment. Deux enfants, très jeunes, à même le dallage, sans pantalons ni culottes. Les femmes, que j’imagine aisément être leurs mères, ont de lourds ballots à côté d’elles. Elles attendant elles aussi un train.

Avec quels mots décrire cela ? Ceux que je couche sur le papier de ce carnet que je tiens en main depuis 6 heures du matin me semblent bien faibles. Je n’ai pas le courage de sortir mon appareil photo. La honte et la peur se mêlent en moi. J’ai envie de pleurer et en même temps de me laisser envahir par un sentiment de béatitude. Je crois apercevoir l’humain au plus profond de son humanité. Je touche le fond et le ciel en même temps. J’en étais là quand le train a quitté Bombay. J’allais en voir d’autres, mais je ne le savais pas encore.

"j'ai pas sommeil"

Dormir dehors

Des centaines de corps sont allongés dans la nuit de Bombay, le long de la mer, à la limite entre la vieille ville et la banlieue. Entre Mahim et Bandra. Dans le taxi qui me ramène au nord, à Andheri, il est tard, 1 heure du matin, et malgré la fatigue je reste éveillé, frappé par ce que je vois. Ce n’est pas la première fois que je vis cela : depuis le début de mon séjour ici, c’est ce qui étonne le plus. Partout, n’importe où, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans n’importe quelle position, des gens dorment. Souvent des hommes. Quelques fois des enfants. Plus rarement des femmes. Sur des quais de gare ; sur des charrettes vidées de leurs cargaisons ; dans les auto rickshaw ; sur le chargement des camions roulants pleine vitesse ; sur le terre-plein central d’une route, au raz des pots d’échappements ; au pied d’un arbre ; sur le coffre d’une voiture ; dans les escaliers ; sur les trottoirs…

Ils s’écroulent de fatigue là où ils se trouvent, semblant insensibles au bruit et à l’agitation frénétique du dehors. Partout où me mèneront mes pas durant ce mois indien, partout je verrai la même chose, et j’hésite souvent à prendre des photos : j’ai l’impression de violer leur intimité qui pourtant n’existe pas puisqu’ils dorment à la vue de tout le monde… J'hésite, et souvent me ravise. Plus envie de rien. Peur du regard des autres.

Dans le taxi qui me ramène du quartier de Chruchgate cette nuit là, je regarde ces corps allongés à même le sol, sur des paillasses grossières, enroulés dans quelques pièces de tissus que les européens appelleraient « paréo ». Mais le mot même ne satisfait pas, par son côté plage et tourisme. Peut-on parler d’un drap ? Non plus, il exprimerait ce sur quoi il est censé reposer : un lit, hors il n’y en a pas. Je me dis qu’un linceul pourrait être le terme le plus approprié, car on ne sait jamais si la vie ou la mort habite ceux qui dorment sous les lampadaires. Rien ne bouge. Sauf le taxi, dont le chauffeur a allumé l’auto radio. Comme par hasard, Aretha Franklin chante un de ses plus célèbres tubes : R.E.S.P.E.C.T

L’association de ce que je vois au dehors et ce que j’entends au dedans finit de m’achever.

le jour d'après... (la chronique)

Cette nuit là, c’est lui même qui me l’a dit.

le jour d'apres

Je suis installé dans un restaurant indien qui cuisine des nouilles chinoises. Prestige de la mondialisation ! Un peu inquiet par ce qui va arriver dans mon assiette, préoccupation de l’européen, je remarque dehors une curieuse scène. Elle m’attire l’œil, pas encore blasé par la misère qui crache son venin dans tous les recoins de Bombay. Ce qui ressemble à une famille prend son repas à même le sol, sur le pavé poussiéreux. Une jeune femme trempe un bout de « quelque chose » dans une sauce, le porte à sa bouche. Mais mon attention est toute entière occupée par une jeune fille, que je vois de dos et qui coiffe ses longs cheveux dans un geste qu’il me semble avoir déjà vu. Le geste de la féminité qui assure le renouvellement de sa beauté en toute circonstance. Se repeigner, là, en pleine rue, devant le mouvement perpétuel de la circulation, au nez des pots d’échappements et des piétons bruyants.

Mes nouilles chinoises « pas trop épicées » sont arrivées, mais je ne les ai pas vues. Je continue d’admirer cette coquette coiffeuse, cette fleur de pavé qui me transporte au delà des apparences d’une scène qui ici, pourtant, est si banale.

/image%2F1527809%2F20151022%2Fob_c73004_sab-9651-r.jpg)